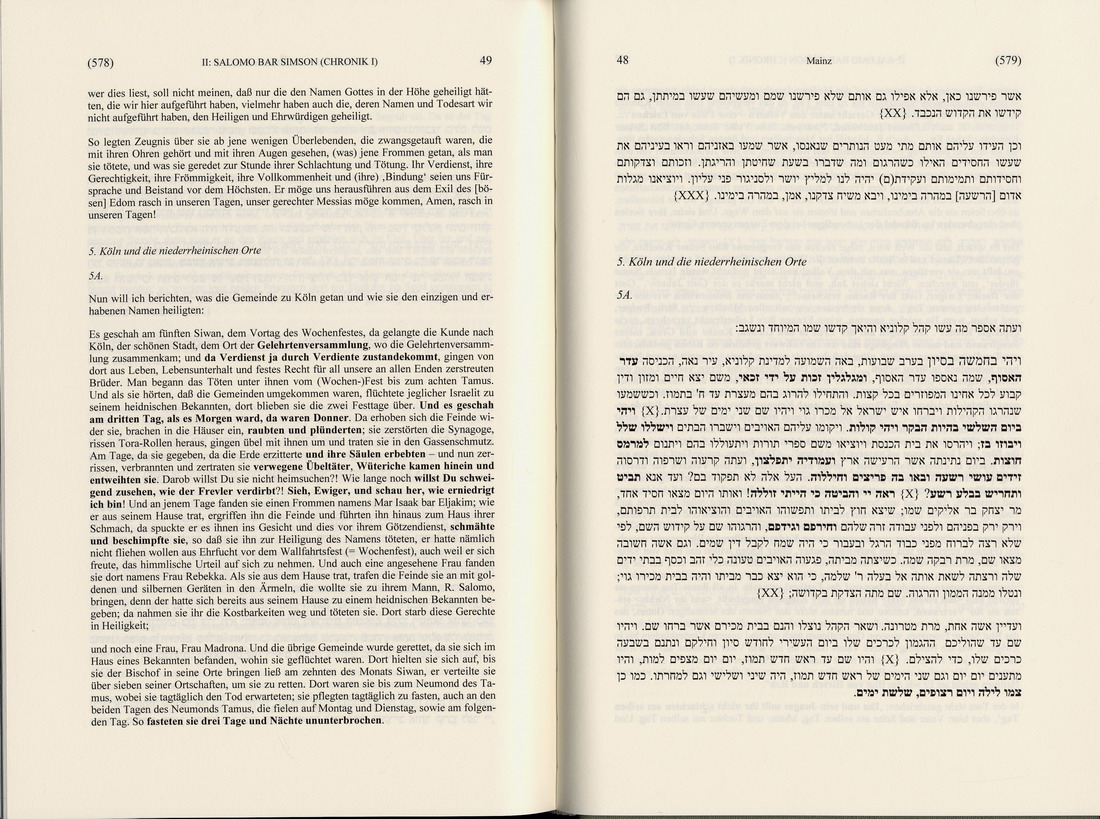

Chronik des Salomo bar Simson über die Judenverfolgungen während des Ersten Kreuzzugs im Jahre 1096 (um 1140)

1A.Prolog

Und nun will ich den Ablauf des Verhängnisses (= Verfolgung) auch von den übrigen Gemeinden erzählen, die um Seines einzigen Namens willen getötet worden, wie treu sie am Ewigen, dem Gott ihrer Väter, festhielten und Seine Einheit bekannten bis zum letzten Atemzug:

Es geschah im Jahre 4856 (nach der Weltschöpfung) [nach christlicher Jahresszählung im Jahr 1096] , im Jahre 1028 unseres Exils [nach der Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahre 68 n.Chr.], im elften Jahr des Zyklus 256, als wir auf Heil und Trost gehofft hatten, nach der Weissagung des Propheten Jeremia: ,Jauchzet Jakob Freude und jubelt an der Spitze der Völker ...', aber es ward verkehrt in Kummer und Seufzen, Jammer und Weinen, viel Schlimmes hat uns betroffen, wie es in allen (biblischen) Scheltreden ausgesagt ist, Geschriebenes wie Ungeschriebenes ist über unsere Seele ergangen.

Erhoben hatten sich nämlich vorerst Unverschämte, ein grimmiges und unberechenbares Fremdvolk, Franzosen und Deutsche; sie planten, in die heilige Stadt zu ziehen, die durch gewalttätige Völkerschaften entweiht war, dort das Grab <ihrer Schmach>[1] aufzusuchen, die im Land ansässigen Ismaeliten von dort zu vertreiben und das Land für sich zu erobern. ,Sie setzten ihre Zeichen als Zeichen ein' - sie brachten ein verpöntes Zeichen an ihrer Kleidung an, längs und quer[2] - jeder Mann und jede Frau, die sich hatten hinreißen lassen, den Irrweg zum Grab <ihrer Schmach> zu gehen, bis daß sie zahlreicher waren als Heuschrecken auf Erden, Männer, Frauen und Kinder. Über sie heißt es: ,Einen König haben die Heuschrecken nicht'.

Es geschah, als sie durch die Städte kamen, wo Juden waren, da sprachen sie zueinander: „Wohlan, wir haben uns auf den weiten Weg gemacht, das Haus der Schmach aufzusuchen und unsere Rache an den Ismaeliten zu vollziehen, dabei sind es doch die Juden, die unter uns wohnen, deren Väter ihn grundlos getötet und ans Kreuz geschlagen haben. Wir wollen zuerst an ihnen Rache üben und sie vertilgen unter den Völkern, daß des Namens Israel nicht mehr gedacht werde, es sei denn, sie werden wie wir und bekennen sich zum Sohn [der Menstruierenden][3]”.

[…]

2A. Speyer

In jenem Jahre fiel das Passa-Fest auf Donnerstag und der Neumond des Ijar auf Freitag und Sabbat. Und am achten Ijar, einem Sabbat, [3. Mai 1096] erhoben sich die Feinde wider die Gemeinde von Speyer und töteten von ihnen elf heilige Seelen, die ihren Schöpfer geheiligt hatten am heiligen Sabbat, da sie nicht bereit waren, sich mit ihrem Gestank verstänkern[4] zu lassen. Dort war eine angesehene und fromme Frau, die schlachtete sich selbst zur Heiligung des Namens. Sie war die erste der Schlachtenden und Geschlachteten in sämtlichen Gemeinden, und die übrigen wurden durch den Bischof [Johannes I, 1090-1104] ohne Verstänkerung gerettet, gemäß allem, was oben geschrieben.

3A. Worms

Am 23. Ijar [18. Mai 1096] erhoben sie sich wider die Gemeinde von Worms, und die Gemeinde hatte sich in zwei Gruppen geteilt, die einen waren in ihren Häusern geblieben, die anderen zum Bischof geflüchtet. Da erhoben sich die ,Steppenwölfe` wider die Daheimgebliebenen und plünderten sie aus, Männer, Frauen und Kinder, jung und alt. Sie brachten die Wohntürme zum Einsturz und zerstörten die Häuser, raubten und plünderten. Sie nahmen die Tora (-Rolle) und traten sie in den Schmutz, zerrissen und verbrannten sie, und fraßen die Israeliten mit allen Mäulern.

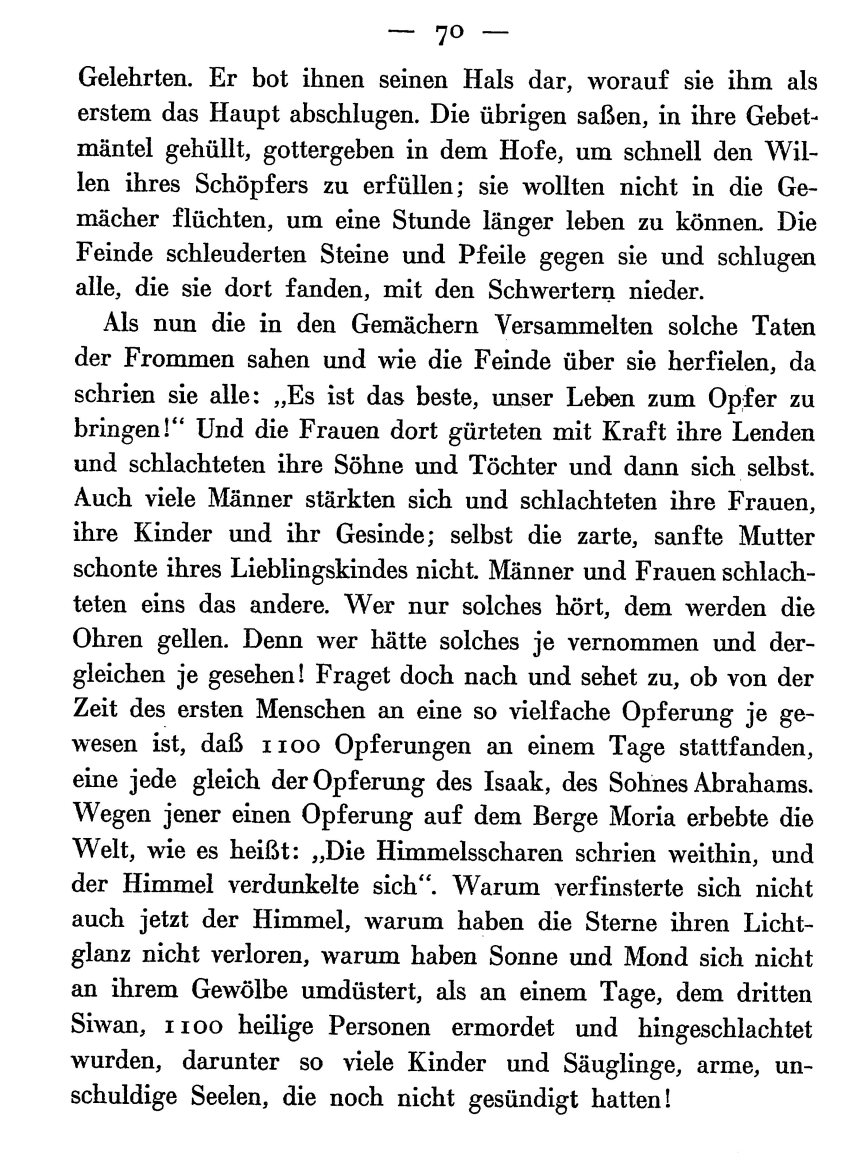

Es geschah nach Ablauf von sieben Tagen, am Neumondstag des Monats Siwan, [25. Mai 1096] dem Tag, da Israel an den Sinai gelangte, um die Tora zu empfangen, da wurden die in Schrecken versetzt, die noch im Gemach des Bischofs[5] verblieben waren; die Feinde mißhandelten sie wie die vorigen und übergaben sie dem Schwerte. Sie aber wurden bestärkt durch das Beispiel ihrer Brüder, ließen sich töten und heiligten den göttlichen Namen vor aller Augen, sie streckten den Hals aus und ließen sich den Kopf abschlagen um ihres Erschaffers Namen willen. Einige von Ihnen legten Hand an sich und erfüllten (was geschrieben steht): ‚Die Mutter wird über den Kindern zerschmettert', und der Vater fiel über den Söhnen, denn er ward über ihnen geschlachtet. Sie schlachteten ein jeder seinen Bruder und seinen Angehörigen, seine Frau und seine Kinder, auch Bräutigame ihre Verlobten und barmherzige Frauen ihre einzigen Kinder. Alle nahmen einmütig das himmlische Urteil über sich an; bei der Hingabe ihrer Seele an ihren Besitzer riefen sie aus: „Höre Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einer”. Und die Feinde zogen sie aus, schleppten sie hin und warfen sie weg und ließen von ihnen keinen übrig außer ganz wenigen, denen sie Gewalt antaten, indem sie sie gegen ihren Willen mit dem Stinkwasser tauften. An die achthundert betrug die Anzahl der Getöteten, die an jenen zwei Tagen getötet worden, und alle wurden nackt zu Grabe gebracht. Über sie klagt Jeremia: ,Die auf Purpur Erzogenen lagern auf Kot'. Namentlich habe ich sie oben erwähnt – Gott gedenke ihrer zum Guten!

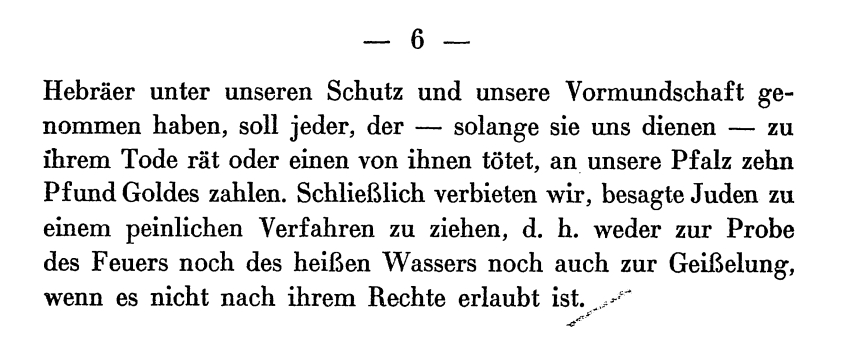

4A. Mainz

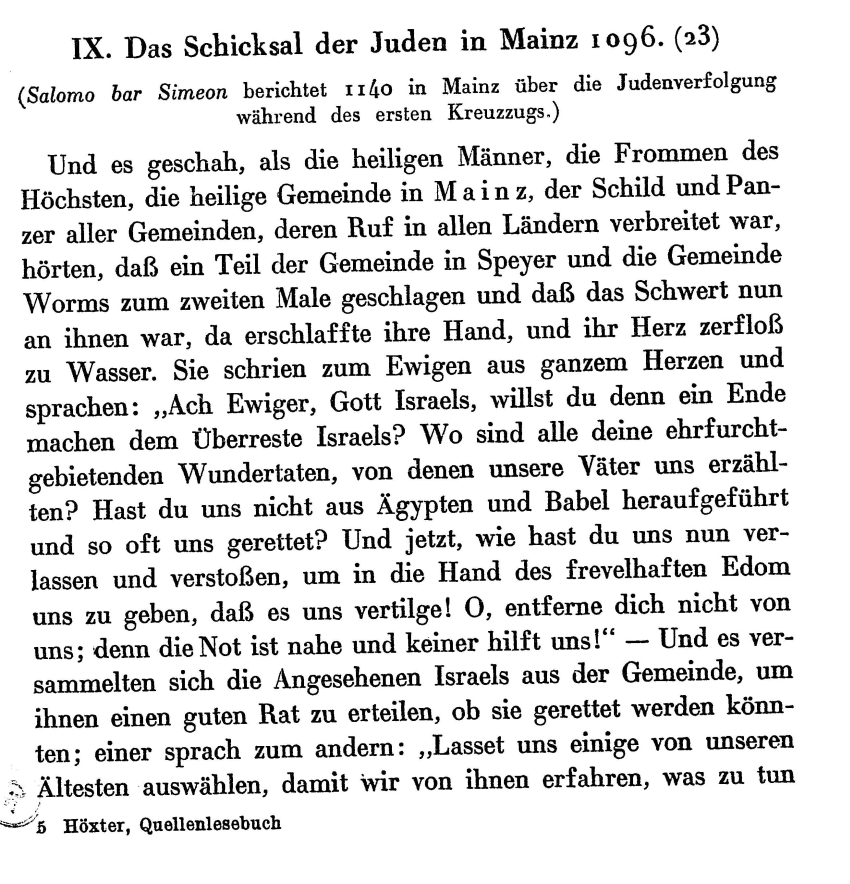

Und es geschah, als die heiligen Männer, die Frommen des Höchsten, die heilige Gemeinde zu Mainz, Schutz und Schild aller Gemeinden, deren Name in alle Lande ausgeht, vernahmen, daß einige von der Gemeinde zu Speyer getötet worden und daß das Schwert die Gemeinde zu Worms zum zweiten Mal betroffen hatte, da erlahmte ihre Hand, ihnen zerschmolz das Herz zu Wasser. Sie schrien zum Ewigen von ganzem Herzen und sprachen: „Ewiger, Gott Israels, willst Du denn (ein Ende) machen dem Überrest Israels? Wo sind all Deine furchtbaren Wundertaten, von denen unsere Väter uns erzählt: Hast Du uns nicht aus Ägypten und aus Babel heraufgeführt, und wie viele Male hast du uns errettet? Wie hast du uns nun verlassen, uns aufgegeben, Ewiger, (um) uns in die Hand des bösen Edom zu überantworten uns zu vernichten. Sei nicht fern von uns, denn Not ist nahe, und wir haben keinen Helfer”. – Da kamen zusammen die Vornehmen Israels, guten Rat zu halten, ob sie gerettet werden könnten. Sie sprachen zueinander: „Wir wollen einige von unseren Ältesten erwählen, um zu erfahren, was wir tun sollen, denn dieses große Übel hat uns verschlungen”. Und sie kamen überein, für ihr Leben Lösegeld zu entrichten und ihr Vermögen auszustreuen, um die Fürsten, Statthalter, Bischöfe und Grafen zu bestechen.

Da erhoben sich die Obersten der Gemeinde, die beim Bischof angesehen waren, gingen zum Bischof [Erzbischof Rothard/Ruthard von Mainz, 1088-1109], zu seinen Ministerialen und Dienern, mit ihnen zu reden, und sprachen zu ihnen: „Was sollen wir machen auf die Kunde hin, die wir vernommen über unsere Brüder in Speyer und in Worms, daß sie getötet worden”? Da erwiderte man ihnen: „Hört auf unseren Rat, bringt all euer Vermögen in unser Schatzhaus, ihr aber, eure Frauen, eure Söhne und Töchter und alle Eurigen bringt ins Gemach des Bischofs, bis daß vorüberziehen diese Horden, dann werdet ihr euch retten vor den Irrenden”. Das taten sie, diesen Rat gaben sie, um uns zusammenzubringen und uns an sie auszuliefern, uns zu ergreifen wie die Fische sich verfangen im argen Netz. Und sie nahmen unser Vermögen, wie sie letzten Endes taten, und das Ende erlaubt Rückschlüsse auf den Anfang. Auch hatte der Bischof seine Ministerialen und Diener, die Großen, die Freien des Landes versammelt, um uns zu helfen, anfangs war es nämlich sein Wille, uns zu retten mit aller Macht. Und wir gaben ihm viel Bestechungsgeld dafür, seinen Ministerialen und seinen Dienern, mehr als sie für unsere Rettung verlangt hatten. Doch am Ende taugte die ganze Bestechung und Beschwichtigung nicht dazu, uns am Tag des Grimms vor der Katastrophe zu schützen.

4B.Gottfried von Bouillon, Kaiser Heinrich IV. und Papst Urban II.

Zu jener Zeit erhob sich ein Herzog namens Gottfried [Gottfried von Bouillon, 1060-1100, Herzog von Niederlothringen, Führer des 1. Kreuzzugs 1096-1099] , mögen seine Gebeine zermalmt werden, von harter Geistesart, denn ein Geist der Ausschweifung hatte ihn verleitet, mit denen zu ziehen, die zur Stätte ihrer Schmach gehen. Er hatte den bösen Schwur getan, er werde sich nicht auf die Fahrt begeben, ohne das Blut des Gehenkten mit dem Blute Israels gerächt zu haben, er werde weder Überrest noch Flüchtling lassen, von denen, die Juden genannt seien – erfüllt ward sein Zorn an uns.

Doch da wurde einer aufgerichtet, in die Bresche zu springen, ein Vorbild seiner Generation, gottesfürchtig, gebunden auf dem inneren Altar, R. Kalonymus, Vorsteher der Gemeinde zu Mainz, der einen Boten zu König Heinrich [Kaiser Heinrich IV., 1050-1106] ins Königreich Pule[6] – der (König) hielt sich nämlich neun Jahre[7] lang dort auf – gesandt und ihm von den Geschehnissen Mitteilung gemacht hatte. Da entbrannte der Zorn des Königs, er sandte Briefe in alle Lande seines Reiches, an die Fürsten, Bischöfe und Grafen, auch an Herzog Gottfried, Worte des Friedens und bezüglich der Juden, sie seien zu beschützen, keiner dürfe sie antasten, ihnen etwas antun, vielmehr solle man ihnen Unterstützung und Zuflucht bieten.[8] Da schwor der böse Herzog, es sei ihm nie in den Sinn gekommen, ihnen etwas Böses zu tun. Und zu alledem hatten sie ihn in Köln mit 500 Mark Silber bestochen, auch in Mainz hatten sie ihn bestochen, und er hatte ihnen in der Macht versprochen, Frieden zu gewähren. Doch der Friedenstifter war von uns gewichen und hatte seine Augen von seinem Volk abgewendet.

[…]

Papst Urban II

Da kam auch der Satan, der Papst des bösen Rom [Papst Urban II, 1088-1099], und ließ einen Aufruf ausgehen unter allen Völkern [Kreuzugsaufruf auf dem Konzil zu Clermont, Nov. 1095], die an den Abkömmling des Ehebruchs[9] glaubten, das sind die vom Berge Se'ir, sie sollten sich zusammentun und gen Jerusalem hinaufziehen und sich die Stadt er-obern, als gebahnten Weg für die Irrenden, die zum Grab <ihrer Schmach> zogen, wen sie zum Gott über sich angenommen hatten. So kam der Satan [Papst Urban II.] und mischte sich unter die Nationen, sie versammelten sich alle wie ein Mann, den Befehl auszuführen, und sie kamen wie der Sand am Meeresstrand, und ihre Stimme war gewaltig wie Gewitter und Sturm. Und es geschah, als sich versammelten ,die Tropfen am Eimer', da hielten sie üblen Rat wider das Volk des Ewigen; sie sprachen, warum sollten sie sich abmühen, Krieg zu führen gegen die Ismaeliten um Jerusalem herum, wo doch unter ihnen ein Volk sei, das ihre ,Furcht` nicht respektiere, ja dessen Väter sogar ihren Gott gehenkt hätten: „Warum sollten wir sie am Leben lassen, warum sollten sie unter uns weilen? Wir wollen unsere Schwerter an ihrem Kopf erproben, danach begeben wir uns auf den Weg unseres Irrtums”.[10] Da blieb dem Volk unseres Gottes das Herz stehen, in ihnen erhob sich kein göttlicher Geist mehr, böse Schläge waren es, und sie wurden etliche Male geschlagen. So kamen sie und warfen ihr Flehen vor dem Ewigen nieder, sie fasteten und verringerten ihr Blut und Fett, und es schmolz das Herz Israels in seinem Innern.

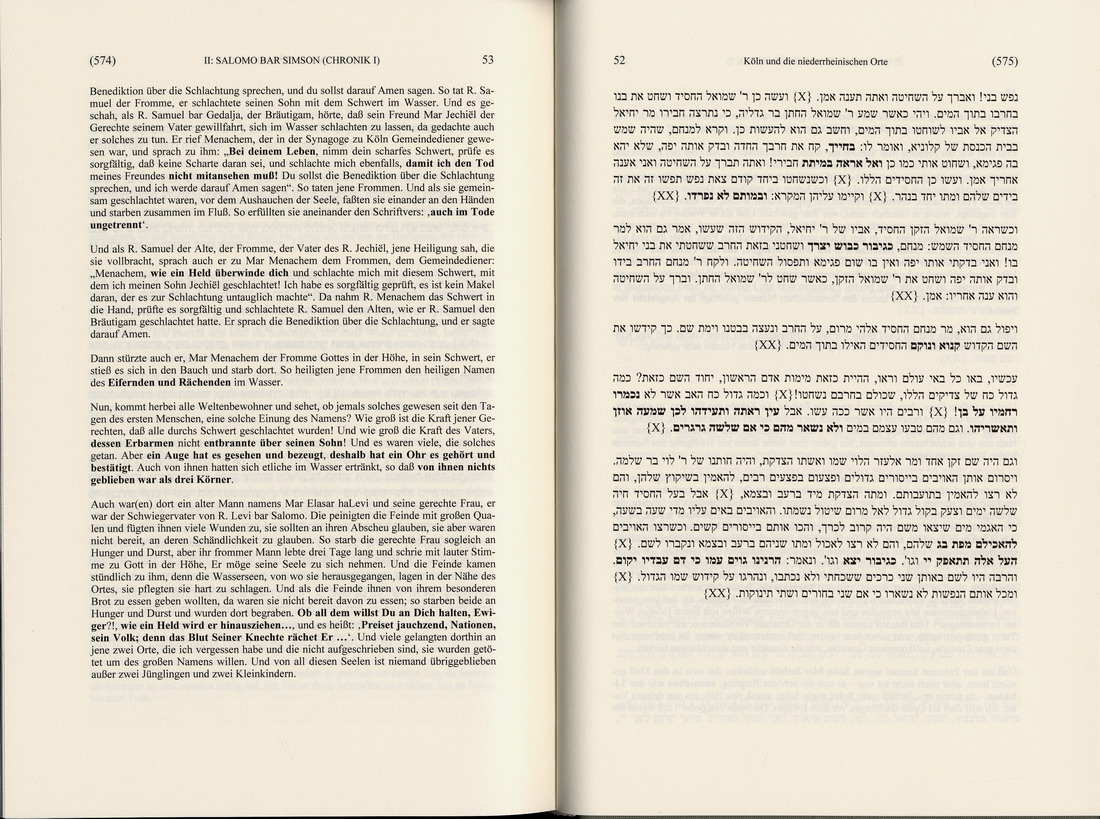

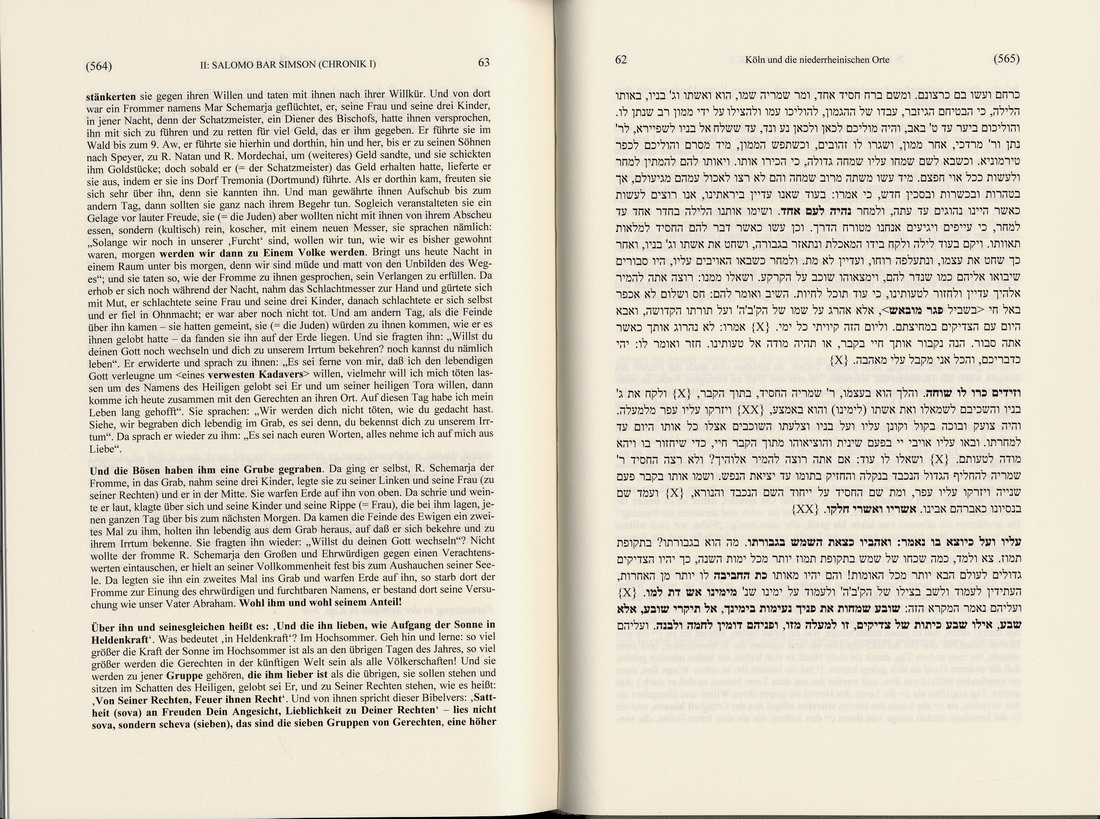

5A. Köln und die niederrheinischen Orte

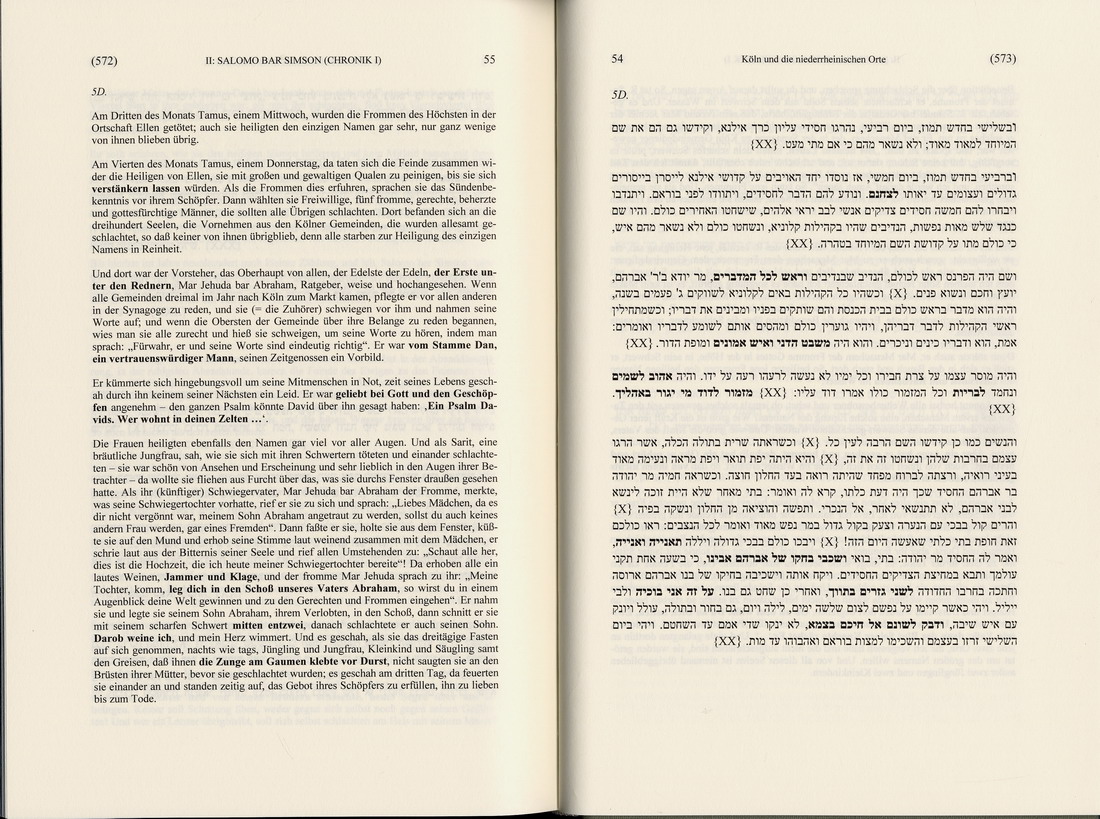

Nun will ich berichten, was die Gemeinde zu Köln getan und wie sie den einzigen und erhabenen Namen heiligten:

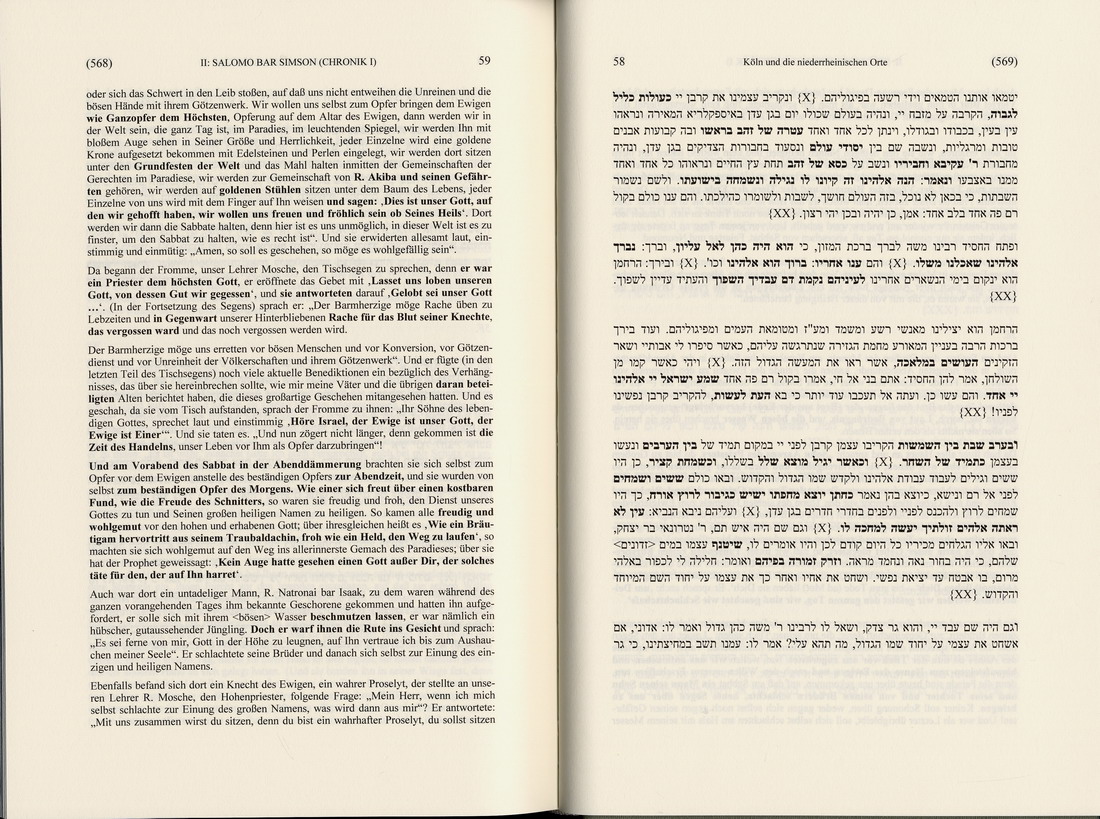

Es geschah am fünften Siwan [29. Mai 1096], dem Vortag des Wochenfestes, da gelangte die Kunde nach Köln, der schönen Stadt, dem Ort der Gelehrtenversammlung, wo die Gelehrtenversammlung zusammenkam; und da Verdienst ja durch Verdiente zustandekommt, gingen von dort aus Leben, Lebensunterhalt und festes Recht für all unsere an allen Enden zerstreuten Brüder. Man begann das Töten unter ihnen vom (Wochen-)Fest bis zum achten Tamus. [1. Juli 1096] Und als sie hörten, daß die Gemeinden [Speyer, Worms und Mainz] umgekommen waren, flüchtete jeglicher Israelit zu seinem heidnischen Bekannten, dort blieben sie die zwei Festtage über. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen ward, da waren Donner. Da erhoben sich die Feinde wider sie, brachen in die Häuser ein, raubten und plünderten; sie zerstörten die Synagoge, rissen Tora-Rollen heraus, gingen übel mit ihnen um und traten sie in den Gassenschmutz. Am Tage, da sie gegeben, da die Erde erzitterte und ihre Säulen erbebten – und nun zerrissen, verbrannten und zertraten sie verwegene Übeltäter, Wüteriche kamen hinein und entweihten sie. Darob willst Du sie nicht heimsuchen?! Wie lange noch willst Du schweigend zusehen, wie der Frevler verdirbt?! Sieh, Ewiger, und schau her, wie erniedrigt ich bin!

Und an jenem Tage fanden sie einen Frommen namens Mar Isaak bar Eljakim; wie er aus seinem Hause trat, ergriffen ihn die Feinde und führten ihn hinaus zum Haus ihrer Schmach, da spuckte er es ihnen ins Gesicht und dies vor ihrem Götzendienst, schmähte und beschimpfte sie, so daß sie ihn zur Heiligung des Namens töteten, er hatte nämlich nicht fliehen wollen aus Ehrfucht vor dem Wallfahrtsfest (= Wochenfest), auch weil er sich freute, das himmlische Urteil auf sich zu nehmen. Und auch eine angesehene Frau fanden sie dort namens Frau Rebekka. Als sie aus dem Hause trat, trafen die Feinde sie an mit goldenen und silbernen Geräten in den Ärmeln, die wollte sie zu ihrem Mann, R. Salomo, bringen, denn der hatte sich bereits aus seinem Hause zu einem heidnischen Bekannten begeben; da nahmen sie ihr die Kostbarkeiten weg und töteten sie. Dort starb diese Gerechte in Heiligkeit; und noch eine Frau, Frau Madrona. Und die übrige Gemeinde wurde gerettet, da sie sich im Haus eines Bekannten befanden, wohin sie geflüchtet waren. Dort hielten sie sich auf, bis sie der Bischof [Hermann III., Erzbischof von Köln 1089-1099] in seine Orte[11] bringen ließ am zehnten des Monats Siwan [3. Juni 1096], er verteilte sie über sieben seiner Ortschaften, um sie zu retten. Dort waren sie bis zum Neumond des Tamus, wobei sie tagtäglich den Tod erwarteten; sie pflegten tagtäglich zu fasten, auch an den beiden Tagen des Neumonds Tamus, die fielen auf Montag und Dienstag, [23. und 24. Juni 1096] sowie am folgenden Tag. So fasteten sie drei Tage und Nächte ununterbrochen.

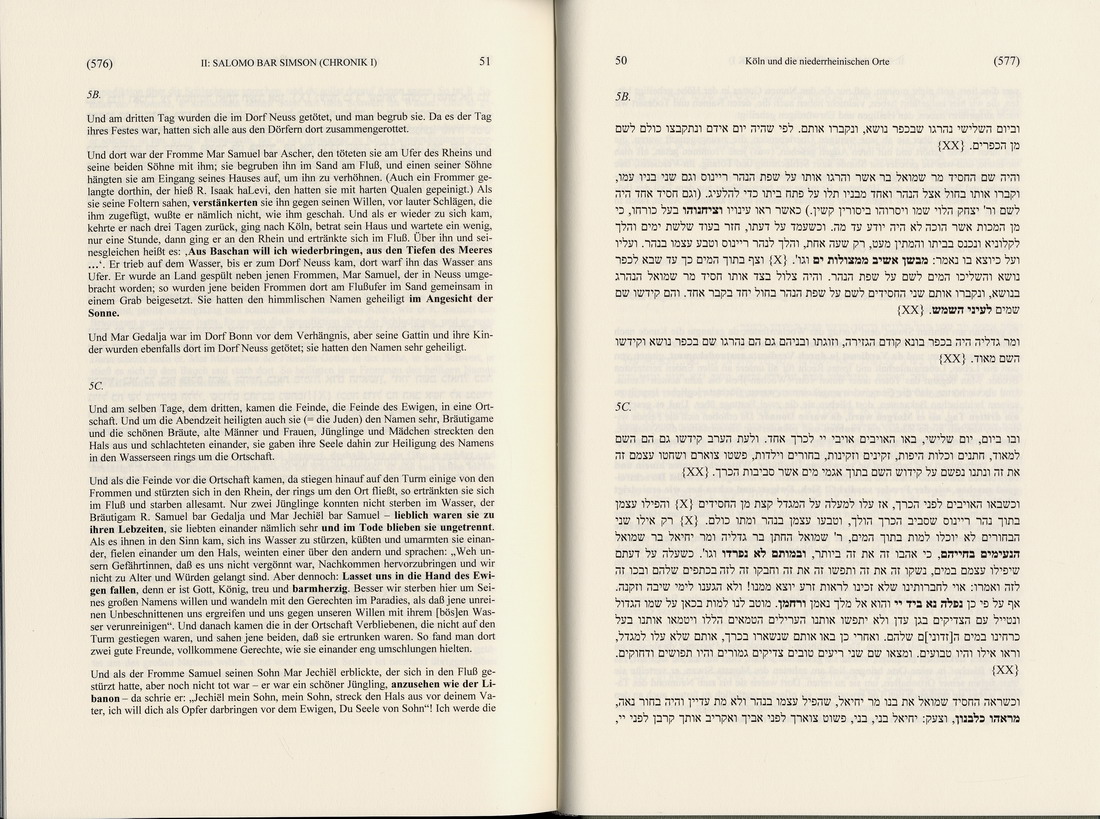

5B.

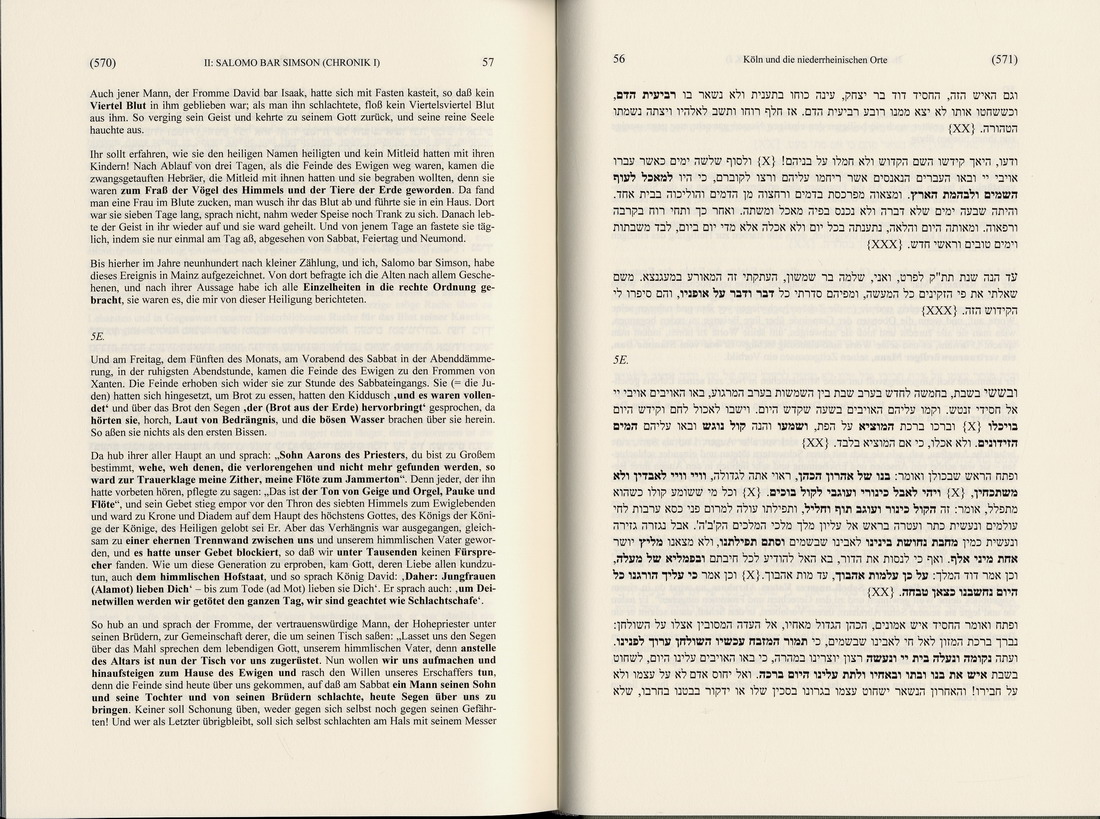

Und am dritten Tag wurden die im Dorf Neuss getötet, und man begrub sie. Da es der Tag ihres Festes war, hatten sich alle aus den Dörfern dort zusammengerottet.

Und dort war der Fromme Mar Samuel bar Ascher, den töteten sie am Ufer des Rheins und seine beiden Söhne mit ihm; sie begruben ihn im Sand am Fluß, und einen seiner Söhne hängten sie am Eingang seines Hauses auf, um ihn zu verhöhnen. (Auch ein Frommer gelangte dorthin, der hieß R. Isaak haLevi, den hatten sie mit harten Qualen gepeinigt.) Als sie seine Foltern sahen, verstänkerten sie ihn gegen seinen Willen[12], vor lauter Schlägen, die ihm zugefügt, wußte er nämlich nicht, wie ihm geschah. Und als er wieder zu sich kam, kehrte er nach drei Tagen zurück, ging nach Köln, betrat sein Haus und wartete ein wenig, nur eine Stunde, dann ging er an den Rhein und ertränkte sich im Fluß. Über ihn und seinesgleichen heißt es: ,Aus Baschan will ich wiederbringen, aus den Tiefen des Meeres ...`. Er trieb auf dem Wasser, bis er zum Dorf Neuss kam, dort warf ihn das Wasser ans Ufer. Er wurde an Land gespült neben jenen Frommen, Mar Samuel, der in Neuss umgebracht worden; so wurden jene beiden Frommen dort am Flußufer im Sand gemeinsam in einem Grab beigesetzt. Sie hatten den himmlischen Namen geheiligt im Angesicht der Sonne.

Und Mar Gedalja war im Dorf Bonn vor dem Verhängnis, aber seine Gattin und ihre Kinder wurden ebenfalls dort im Dorf Neuss getötet; sie hatten den Namen sehr geheiligt.

[…]

5G

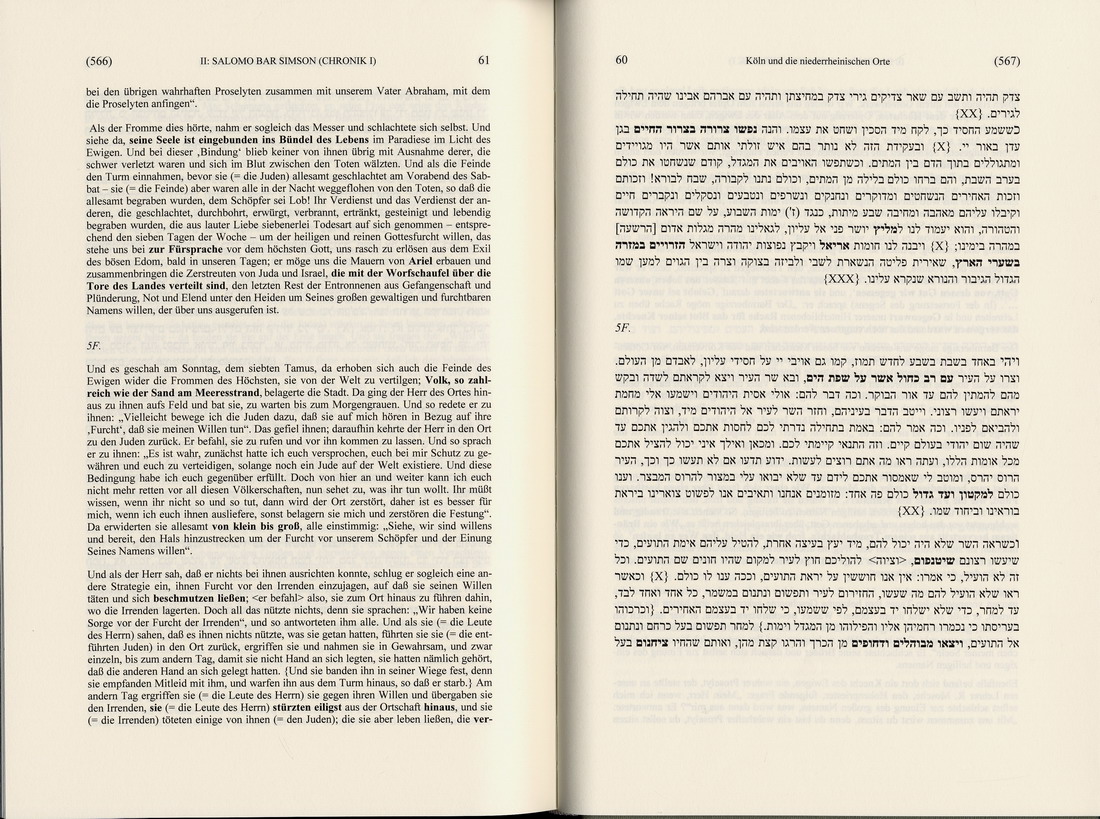

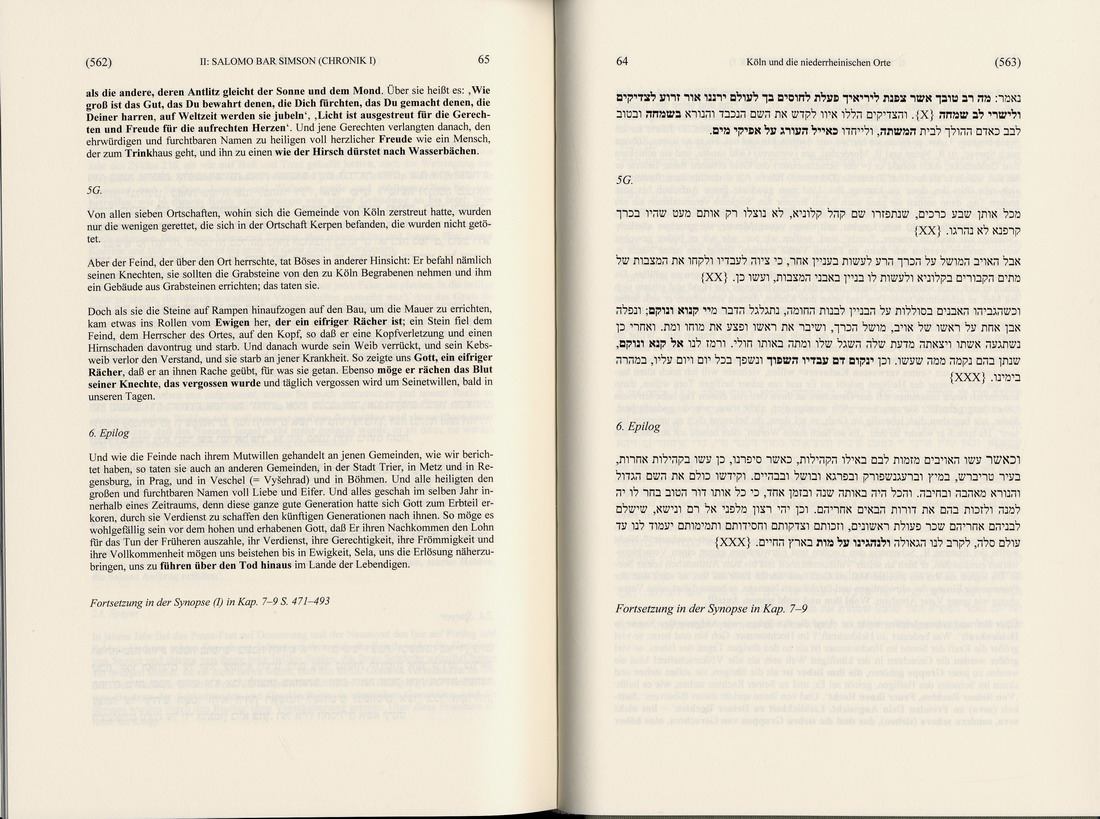

Von allen sieben Ortschaften, wohin sich die Gemeinde von Köln zerstreut hatte, wurden nur die wenigen gerettet, die sich in der Ortschaft Kerpen befanden, die wurden nicht getötet.

Aber der Feind, der über den Ort herrschte, tat Böses in anderer Hinsicht: Er befahl nämlich seinen Knechten, sie sollten die Grabsteine von den zu Köln Begrabenen nehmen und ihm ein Gebäude aus Grabsteinen errichten; das taten sie.

Doch als sie die Steine auf Rampen hinaufzogen auf den Bau, um die Mauer zu errichten, kam etwas ins Rollen vom Ewigen her, der ein eifriger Rächer ist; ein Stein fiel dem Feind, dem Herrscher des Ortes, auf den Kopf, so daß er eine Kopfverletzung und einen Hirnschaden davontrug und starb. Und danach wurde sein Weib verrückt, und sein Kebsweib verlor den Verstand, und sie starb an jener Krankheit. So zeigte uns Gott, ein eifriger Rächer, daß er an ihnen Rache geübt, für was sie getan. Ebenso möge er rächen das Blut seiner Knechte, das vergossen wurde und täglich vergossen wird um Seinetwillen, bald in unseren Tagen.

6. Epilog

Und wie die Feinde nach ihrem Mutwillen gehandelt an jenen Gemeinden, wie wir berichtet haben, so taten sie auch an anderen Gemeinden, in der Stadt Trier, in Metz und in Regensburg, in Prag, und in Veschel (= Vysehrad) und in Böhmen. Und alle heiligten den großen und furchtbaren Namen voll Liebe und Eifer. Und alles geschah im selben Jahr innerhalb eines Zeitraums, denn diese ganze gute Generation hatte sich Gott zum Erbteil erkoren, durch sie Verdienst zu schaffen den künftigen Generationen nach ihnen. So möge es wohlgefällig sein vor dem hohen und erhabenen Gott, daß Er ihren Nachkommen den Lohn für das Tun der Früheren auszahle, ihr Verdienst, ihre Gerechtigkeit, ihre Frömmigkeit und ihre Vollkommenheit mögen uns beistehen bis in Ewigkeit, Sela, uns die Erlösung näherzubringen, uns zu führen über den Tod hinaus im Lande der Lebendigen.

Zit. nach MGH Hebräische Texte aus dem mittelalterlichen Deutschland, Bd. 1: Hebräische Berichte über die Judenverfolgungen während des Ersten Kreuzzugs, hg. von Eva Haverkamp, Hannover 2005, S. 246ff.; S. 562-614.

R.N.

Aufgabenstellungen:

1. Welcher Denkfehler der Kreuzfahrerführung liegt den Geschehnissen als Ursache zugrunde?

2. Wie ist es zu erklären, dass die Opfer ihren Angriffen kaum aktive Abwehr entgegensetzen?

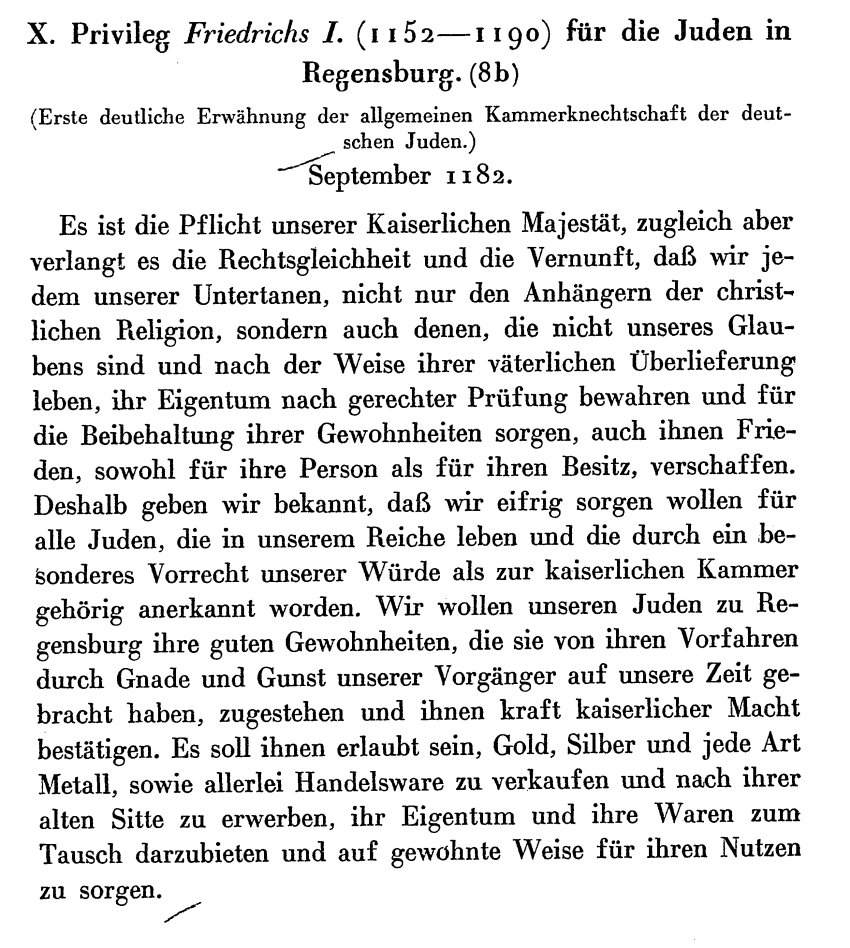

Pergament, Wachssiegel, H: 42; B: 55 cm

Köln, Historisches Archiv, Best.1 (HUA) 3/2283

Druck in: MGH DD Friedrich 1. Nr. 165 u. MGH Constitutiones Bd. 1 Nr. 163; Übersetzung in: Quellen zur deutschen Verfassungs- Wirtschafts- und Sozialgeschichte bis 1250, ausgew. u. übersetzt von L. WEINRICH, Darmstadt 1977, Nr. 63, S. 241-247

Als der Kaiser Anfang April 1157 nach seinem erfolgreichen Romzug (Kaiserkrönung am 18. Juni 1155) zuerst Würzburg, dann Worms aufsuchte, erschienen bei ihm sowohl Kaufleute von den Städten an Main und Rhein als auch Abgesandte der Wormser Juden, um sich über mancherlei Beschwerungen von Handel und Wandel zu beklagen. So schränkte er am selben Tag, am 6. April, die Mainzölle bis auf drei ein und erteilte den Juden ein weitgehendes Privileg, mit dem er weitgehend dem Diplom seines Urgroßvaters Heinrichs IV. folgte, das dieser auf Ersuchen des „Judenbischofs” Salman erteilt hatte. Hierin bestätigte Barbarossa, und sein Enkel Friedrich folgte ihm später hierin, die gerichtliche Exemtion der Juden, weil sie „zu unserer Kammer (ad cameram nostram) gehören”. Außerdem wurde ihnen Freizügigkeit im Reich, die Unantastbarkeit ihres Besitzes und die Befreiung von Gottesgerichten, Zwangstaufen sowie Fron- und Rossdiensten zugebilligt. Wieweit die Würzburger Kaufleute und die Wormser Juden zuvor geholfen haben, den Romzug des Kaisers zu finanzieren, ist unbekannt, aber naheliegend, da die Gegenleistung häufig in Privilegierungen und sonstigen urkundlichen Vergünstigungen erfolgte.

Die Originalausfertigung ist verloren, hat Friedrich II. aber noch für sein Judenprivileg von 1236 vorgelegen und wurde transsumiert (eingerückt, bestätigt) durch den Bischof von Worms 1260 und den Erzbischof von Köln von 1360 – nur dieses erzbischöfliche Transsumt des Privilegs ist noch erhalten.

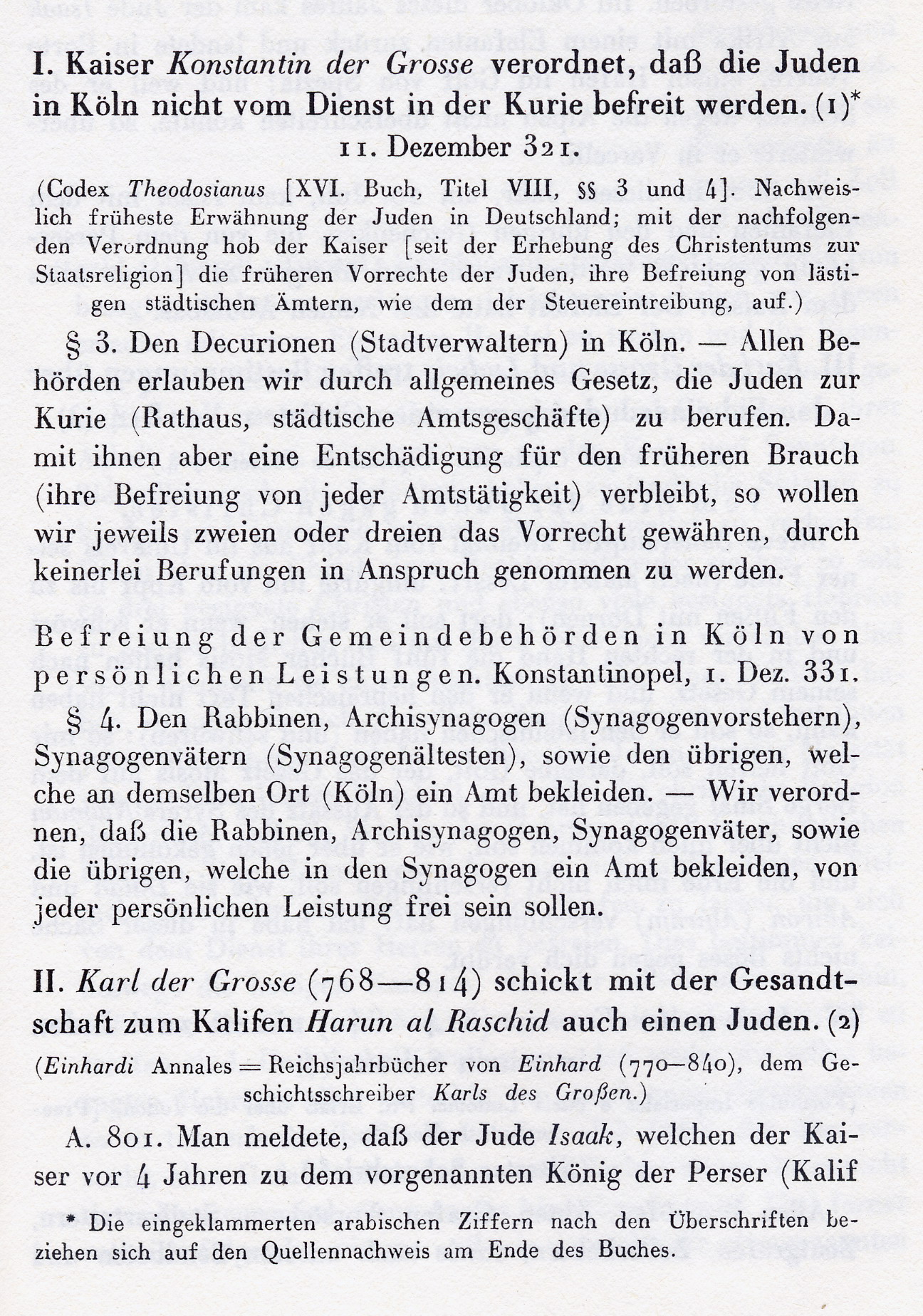

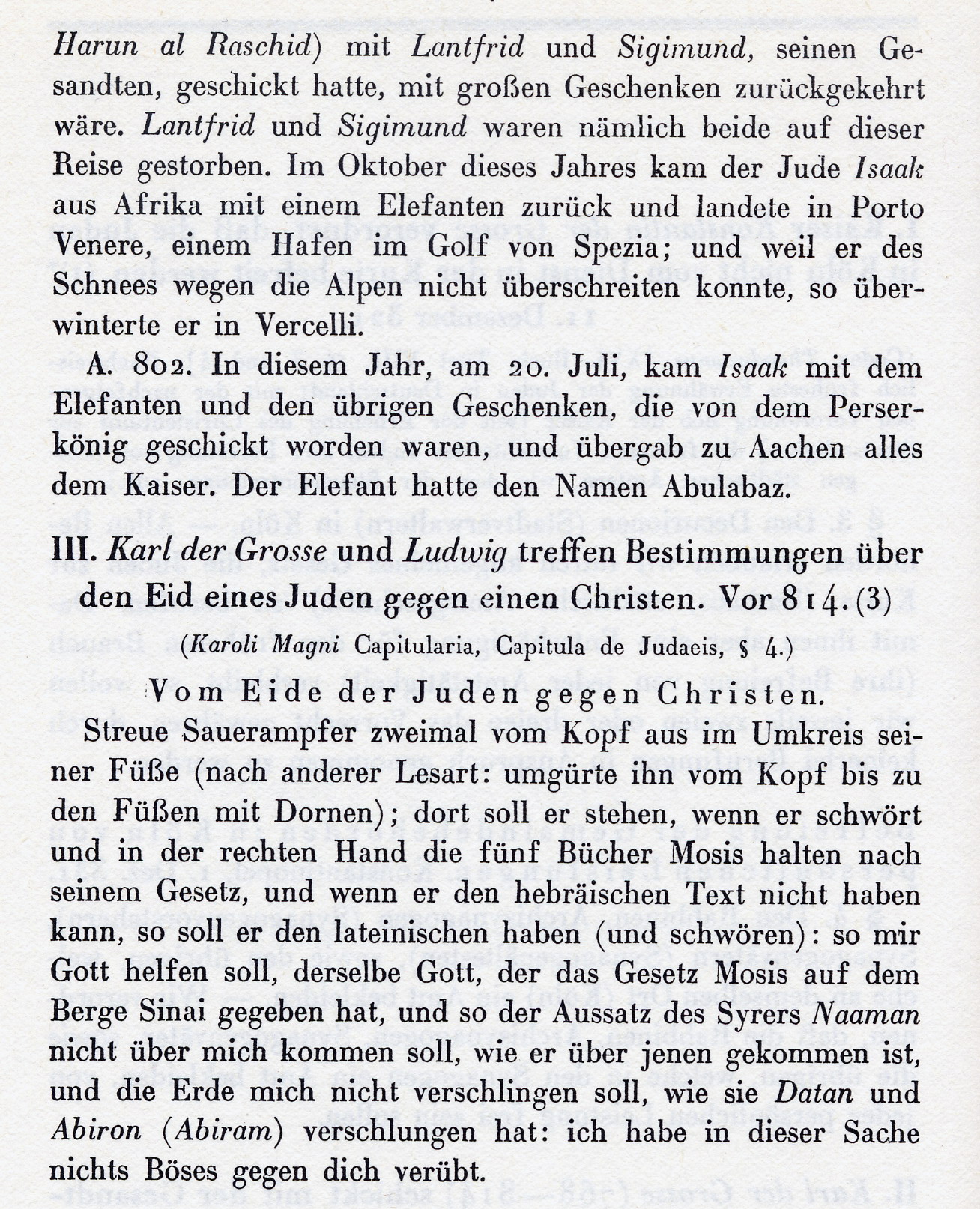

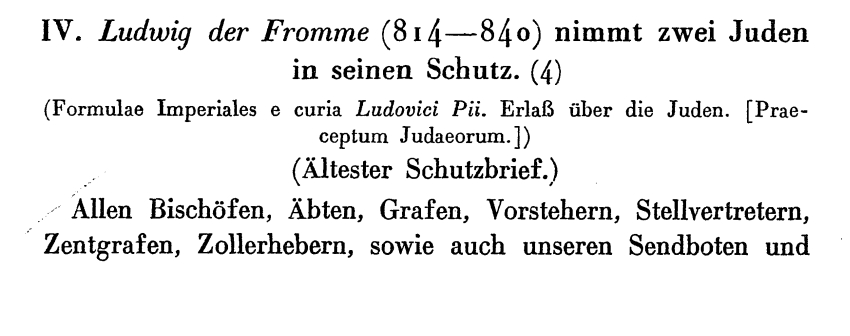

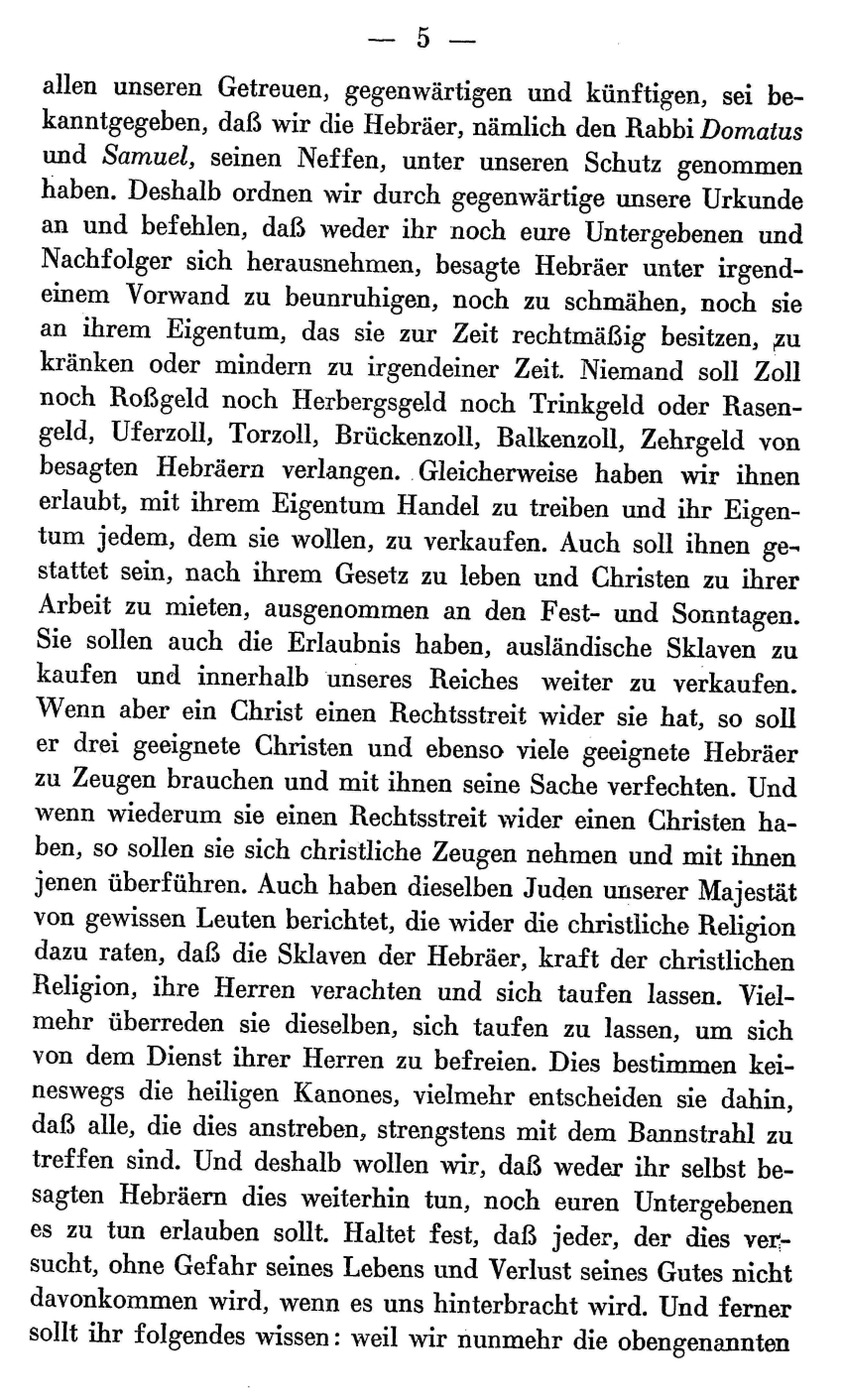

Anfänge jüdischen Lebens in Deutschland: Von Kaiser Konstantin bis zu Karl d. Großen, 321 - 814

Julis Höxter, Quellenbuch zur jüdischen Geschichte und Literatur, III. Teil, Frankfurt 1927, S. 3-4

Aufgabenstellungen:

1. Wo gibt es Ansätze zur Gegenwehr? Welche Rolle spielt dabei der Bischof der Stadt?

2. Wie werden Erfolge und Misserfolge eigener Aktivitäten erklärt?

Der Mainzer Reichslandfriede Heinrichs IV., 6. Januar 1103

Am Ende seiner Regierung, nachdem sich der Kaiser mit seinen wichtigsten Gegnern, den Welfen und den Zähringern, ausgesöhnt hatte, schien die Möglichkeit zu bestehen, mit dem neuen Instrument des Landfriedens das durch die langjährigen Kämpfe verwüstete Reich zu befrieden. Wie die Großen des Reiches mit ihrem Schwur bekräftigten, sollten namentlich die Geistlichen, Kaufleute, Frauen und uneingeschränkt auch die Juden in den Genuß des Landfriedens kommen. Neu an den Friedensgesetzen im Reich, die nach dem Vorbild der französischen Gottesfrieden seit 1083 zuerst im Westen des Reichs (Lüttich und Köln) erlassen wurden, war die Ausdehnung der Strafen auf Körperstrafen und das Exil. Diese Strafen sollten ohne Unterschied alle Bewohner des Reiches treffen; auch Adelige wurden also mit verstümmelnden Strafen bedroht, die bis dahin nur auf Unfreie angewandt wurden. In einem Bericht über den Landfrieden, der auf einer Reichsversammlung in Mainz erlassen wurde, heißt es:

Im Jahre der Fleischwerdung des Herrn 1103 setzte Kaiser Heinrich zu Mainz einen Frieden ein und bekräftigte ihn eigenhändig, und die Erzbischöfe und Bischöfe bekräftigten ihn eigenhändig. Der Sohn des Königs schwur und die Großen des ganzen Reiches, Herzöge, Markgrafen, Grafen und viele andere. Herzog Welf[1] und Herzog Berthold[2] und Herzog Friedrich[3] beschworen diesen Frieden bis Pfingsten und danach auf vier Jahre. Sie schworen, sage ich, Frieden den Kirchen, Geistlichen, Mönchen und Laien — Kaufleuten, Frauen (daß sie nicht mit Gewalt entführt werden sollten) und Juden.

Dies ist der Schwur: Keiner soll in jemandes Haus feindlich eindringen noch es durch Brand verwüsten. Keiner soll jemanden um Geldes willen fangen noch verwunden noch durchbohren noch töten. Und wenn einer das tut, der soll die Augen oder die Hand verlieren. Wenn einer ihn schützt, der soll die gleiche Buße erleiden. Wenn er in eine Burg flieht, soll sie drei Tage belagert und von den Schwurbrüdern zerstört werden. Wenn einer dies Gericht flieht, soll, wenn er ein Lehen hat, sein Herr es ihm nehmen; das Eigen sollen ihm seine Verwandten nehmen. Wenn einer einen Diebstahl begangen hat im Werte von 5 Schillingen oder mehr, der soll die Augen oder die Hand verlieren. Wenn er einen Diebstahl begangen hat im Werte von weniger als 5 Schillingen, der soll die Haare verlieren und mit Ruten fortgetrieben werden und das Gestohlene zurückgeben, und wenn er dreimal einen solchen Diebstahl begangen hat oder Raub zum dritten Male, soll er die Augen oder die Hand verlieren. Wenn dich auf der Straße dein Feind berennt, magst du ihm schaden, wenn du ihm schaden kannst; wenn er in jemandes Haus oder Hof flieht, soll er unverletzt bleiben.

Dieser Schwur dient den Freunden des Königs als Schild, den Feinden aber nützt er keineswegs.

Zit. nach: Joachim Leuschner: Das Reich des Mittelalters. Stuttgart 1971, S. 16-17. Einführung (kursiv) nach: Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung, Bd. 1, Frühes und hohes Mittelalter 750-1250, hg. von Wilfried Hartmann, Stuttgart 2001, S. 321-322

Originalquelle: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. Hrsg. von

Ludwig Weiland. Hannover 1893. (MGH Const. 1.) S. 125 f.

[2] Der Zähringer Berthold II. (1078-1111)

Fragestellungen:

1. Welches Gesamtkonzept verfolgen die Bestimmungen?

2. Wodurch wird die Durchsetzung abgesichert?

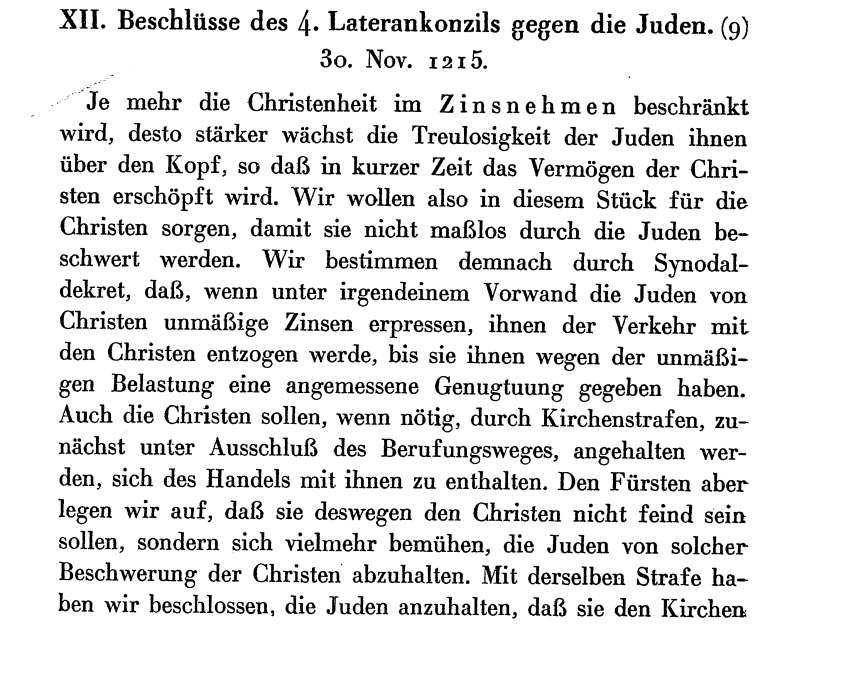

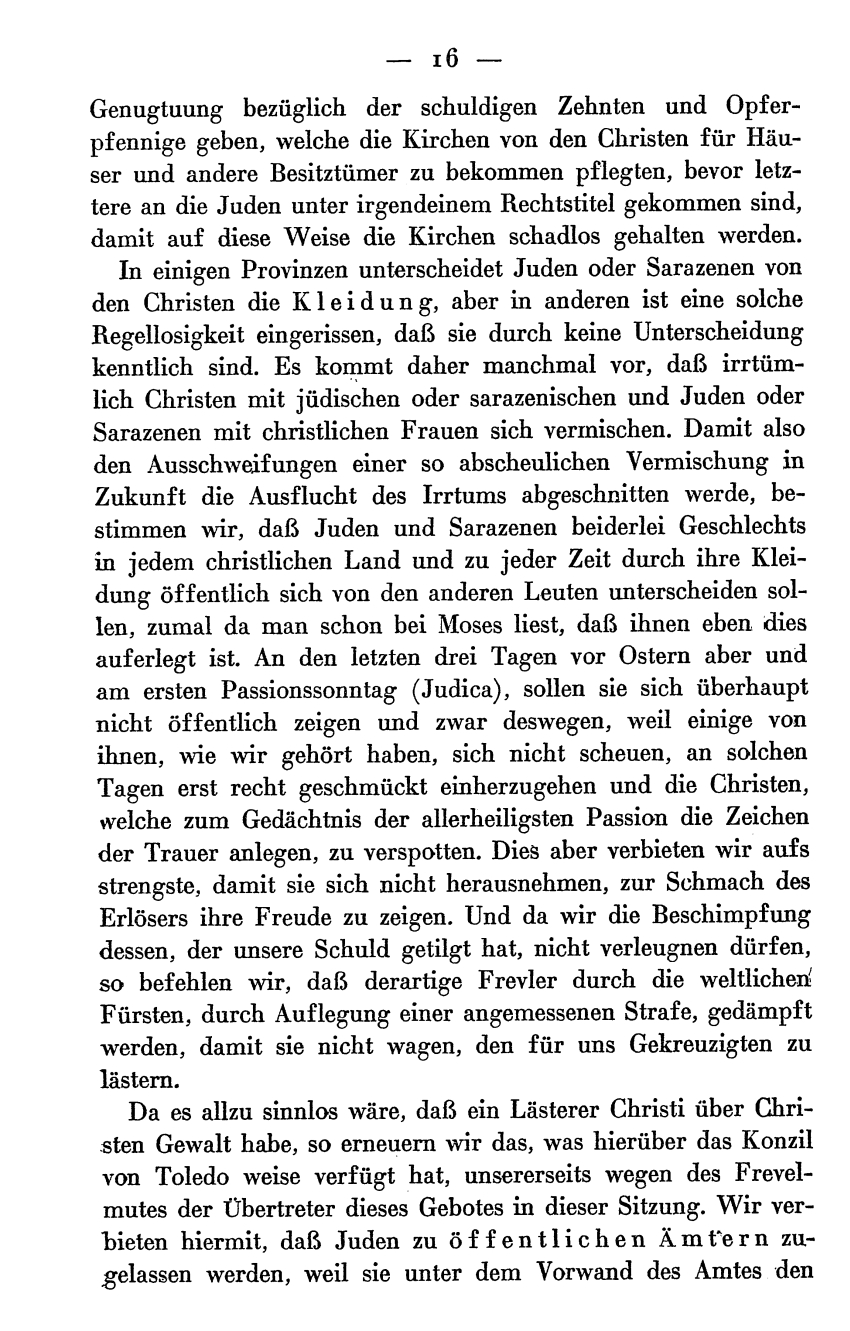

Aufgabenstellungen:

1. Wie ist die insgesamt große Bedeutung der Zinsfrage zu erklären?

2. Wie ist die Problematik entstanden und welche konkreten Auswirkungen will die Kirche mit den neuen Beschlüssen eindämmen?

Zur Übersetzung >

Erläuterungen: Daniel J. Cohen

Über den Kampf der deutschen Juden gegen die Machenschaften von 1545, sie zu vertreiben. Rabbi Josef von Rosheim und der Appell an Kardinal Farnese.

Anlässlich des Jubiläums zum 500. Geburtstag Martin Luthers (1983) wurden viele wissenschaftliche und publizistische Publikationen veröffentlicht, die ein breites Spektrum von Aspekten über die Person Luthers und sein Werk, sein Wirken und seinen Einfluss – zu seiner wie zu späteren Zeiten – behandelten. Zudem fanden mehrere Symposien statt und mehrere Ausstellungen wurden organisiert, in denen eine visuelle Darstellung des Lebens und Charakters des großen Reformators präsentiert wurde.[1]

Dem Anlass gemäß wurde Luthers Theologie und deren Entwicklung viel Raum gewidmet. Darunter wurden seine Einstellung zu den Juden und der Wandel in seiner Haltung ihnen gegenüber diskutiert. Dieser Wandel fand zwischen 1523, als Luther seine Schrift „Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei“[2] veröffentlichte, und den 30er und 40er Jahren des Jahrhunderts statt, als er den Juden und dem Judentum mit Hassschriften und diffamierenden Äußerungen begegnete.[3] Diese Diskussionen über Luthers Haltung den Juden gegenüber[4] wurden nicht wenig von der Forschung Heiko Obermanns über die Wurzeln des Antisemitismus[5] beeinflusst – sei es durch die Akzeptanz seiner Thesen oder durch deren Ablehnung.[6]

Zwar hat die Beschäftigung mit Luthers Verhältnis zu den Juden eine lange Geschichte[7], aber erst zu unserer Zeit schilderte uns Haim Hillel Ben-Sasson die verschiedenen Reaktionen der jüdischen Zeitgenossen Luthers zu dessen Person und Wirken.[8] Nichtsdestotrotz wussten wir bisher kaum etwas darüber, wie die Juden in Deutschland aktiv gegen die Gefahren, die durch Luther und seine Anhänger verursacht wurden, agierten. Zwar wussten wir von den Fürsprache-Tätigkeiten Rabbi Josefs von Rosheim, des Repräsentanten und Bevollmächtigten der deutschen Juden, der anfänglich noch hoffte, dass dank der Reformation eine Veränderung zugunsten der Juden stattfinden würde.[9] Die neue, antijüdische Haltung Luthers und seiner Freunde – die wegen der enttäuschten Erwartung, dass die Juden sich nun bekehren würden, verursacht wurde – zwang Rosheim dazu, mit voller Kraft aktiv zu werden.[10] 1537 versuchte er vergeblich, ein Treffen mit Luther zu organisieren, um diesen darum zu bitten, den Kurfürsten von Sachsen dazu zu überreden, seine Entscheidung, den Juden die Durchreise durch sein Gebiet und die Niederlassung darin zu verbieten, zurückzunehmen.[11] Luthers Groll gegen die Juden, die Feinde des Christentums, wuchs in diesen Jahren und erreichte einen Höhepunkt in seiner Schrift „Von den Juden und ihren Lügen“ (1543). Diese Schrift beinhaltete brutale Ratschläge darüber, wie man die Juden behandeln soll und wie man sich ihnen entledigt – dies waren Ratschläge, mit denen er Hundt-Radowsky und seinen Nazi-Erben in Nichts nachstanden – und zwar sollte man die Synagogen und die Häuser der Juden zerstören, sie in Dachböden und Pferdeställen (wie die Zigeuner) wohnen lassen, ihre Gebet- und Lernbücher konfiszieren und ihren Rabbinern mit dem Tod drohen, falls diese weiterhin lehrten. Darüber hinaus sollte man ihnen ihren Schutz durch den Staat entziehen, ihnen den ‚Wucher‘ verbieten, ihre jungen Männer zu körperlicher Arbeit zwingen und schließlich sei es am besten, man vertreibe sie aus dem ganzen deutschen Gebiet, wie die Franzosen, Spanier und Böhmen es schon getan hatten.[12]

Bald genug wurde Rabbi Josef klar, dass die Anführer der Reformation nicht bereit waren, die Existenz der Juden innerhalb des Reiches zu garantieren. Er fasste den pragmatischen Entschluss, den Schutz und das Wohl der Juden unter der Patronage der katholischen Herrscher zu suchen.[13]

Die größten Anstrengungen für das Wohl seines Volkes unternahm Rabbi Josef an Reichstagen, an denen man sich direkt an den Kaiser und dessen Minister wenden konnte, um Bestätigungen oder Erneuerungen für Privilegien zu erbitten. So tat er es auch 1545 während des Reichstags zu Worms, auf dem er mit dem Kaiser eine Abmachung über eine „Hilfe“ bei der Finanzierung des Kriegs gegen Frankreich traf. Folgendes liest man über die Ereignisse dieses Reichstages in Josels Memoiren:

Im Jahre ’45 zog der Kaiser, groß sei sein Ruhm, mit einem mächtigen Heer gegen den König von Frankreich und rückte bis an einen Ort in der Nähe von Paris vor. Aus diesem Anlass gingen Beamten, die mit Vollmacht versehen waren, im Lande umher, um die Juden Deutschlands zur Kriegskontribution zu verpflichten: dreitausend Gulden in vierzehn Batzen pro Gulden und davon vierhundert Kronen zum Privatgebrauch des Kaisers; außerdem noch ein Geschenk von tausend Gulden. Und wir taten drei viertel aus Gold für jede Hudert. Und an diesem Tag[14], als ich in der heiligen Gemeinde Schu“m [??"?= Speyer, Worms und Mainz; Anm. d. Übers., A.S.] war, wollten alle Minister und Fürsten den Kaiser, gelobt sei sein Ruhm, aufsuchen und die Juden vertreiben, bis ein guter Mann, in Erinnerung geschätzt, aufstand, und sprach, dass dies nicht die richtige Art sei, die Juden zu behandeln, weil es nach der Religion und Tradition geboten war, im Reich Juden leben zu lassen und so tilgte er ihren bösen Plan, aber in den Städten Mainz, Esslingen, Landau hat man die Juden vertrieben und seitdem sind andere Fälle(?)…[15]

Der Vorschlag, die Juden aus dem gesamten Reichsgebiet zu vertreiben, wurde in der Tat durch eine Ständekommission gemacht, die „zur Beratung einer guten und beständigen Polizei“ berufen worden war, damit die Untertanen keinen Schaden wegen Zinszahlungen an die Juden hätten, und damit diese nicht für den türkischen Feind ausspähen würden.[16]

wenn Gaertz diese Affäre in seinem Buch „Die Geschichte der Juden“ behandelt , stützt er sich auf die Notizen Josefs von Rosheim über den Vertreibungsvorschlag aus diesem Reichstag. Seine These ist , dass der „gute Mann“, der sich für das Recht der Juden, im kaiserlichen Gebiet weiterhin leben zu dürfen, eintrat, kein anderer war als der Kardinal Alexander Farnese, der Enkel Papst Paulus III., der Beschützer der Marranen in Portugal.[17] Obwohl Graetz keine Belege für seine These bringt[18], wiederholt sie Ludwig Feilchenfeld in seinem Buch über Rabbi Josef von Rosheim[19], während Selma Stern sie in ihrer Biographie über Rosheim nicht beachtet. Sie schreibt lediglich, dass es Grund zur Annahme gibt – nach Rosheims eigenen Aussagen – dass der „gute Mann“ anscheinend ein frommer Katholik war, weil er sich auf die ältere christliche Lehre stützte, die besagte, dass man sich der Juden, wiewohl sie zu ewiger Sklaverei verdammt seien, nicht entledigen dürfe, damit sie durch ihre Existenz und ihre Leiden Zeugnis für die Wahrhaftigkeit der biblischen Prophezeiungen ablegten.[20]

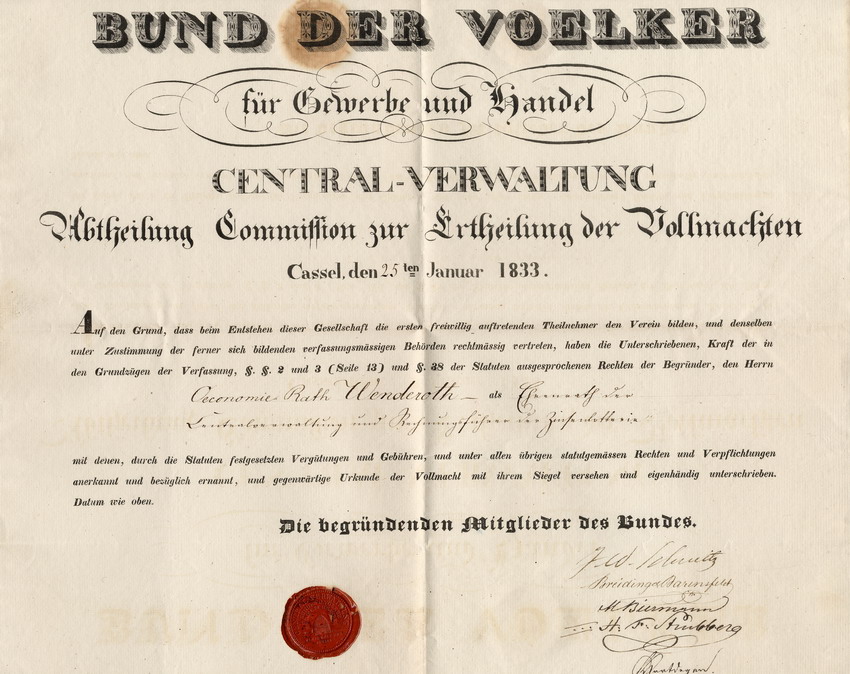

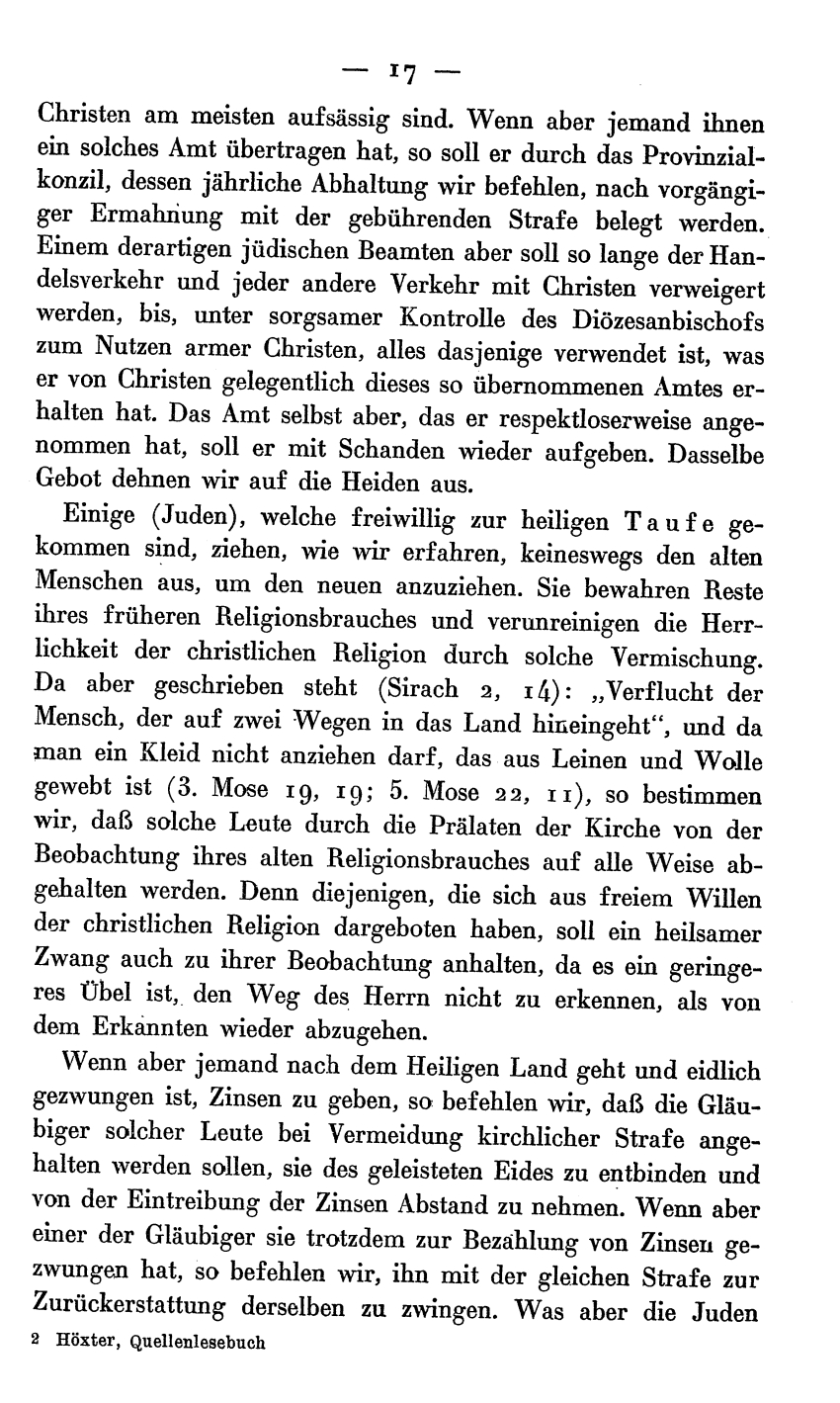

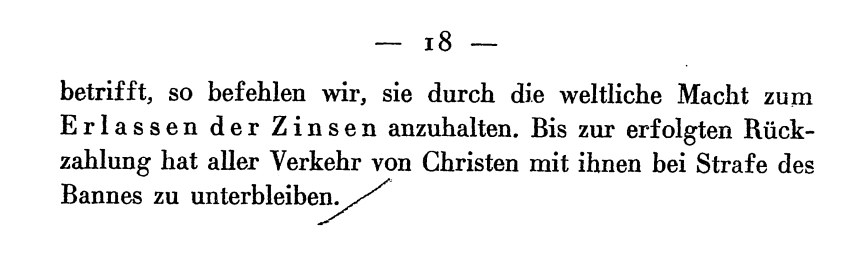

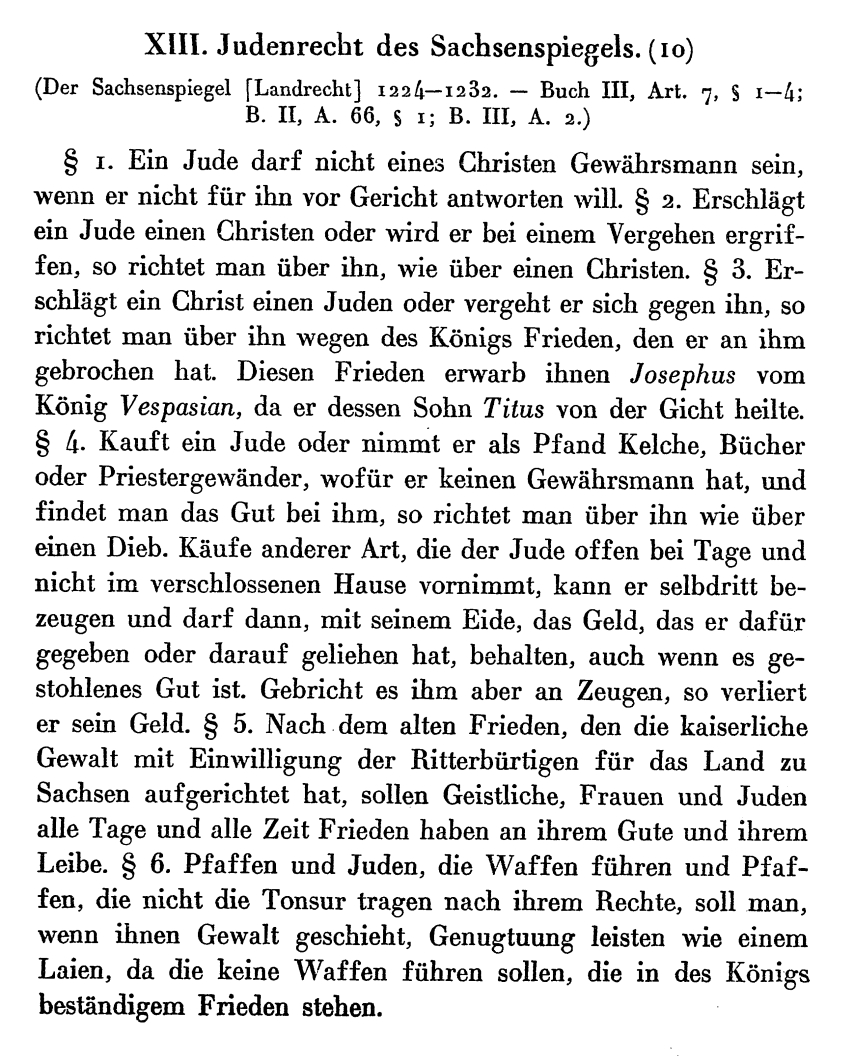

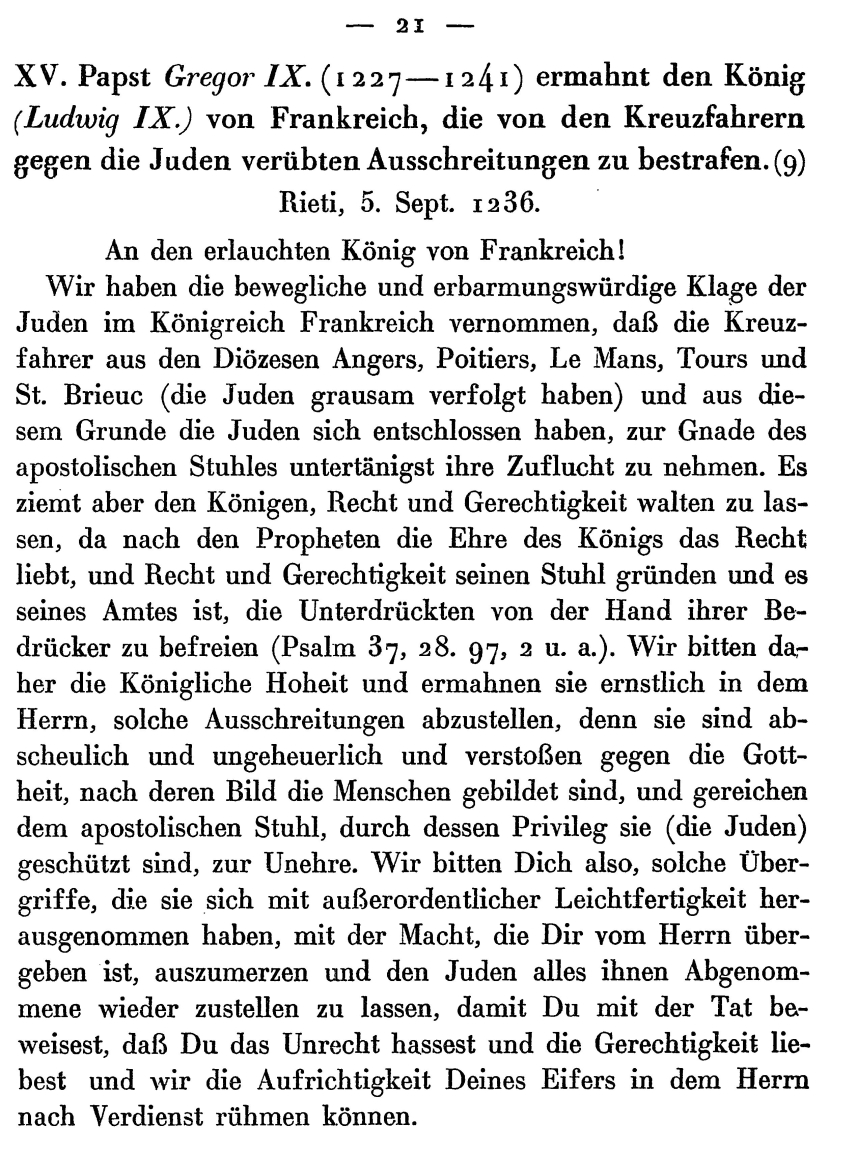

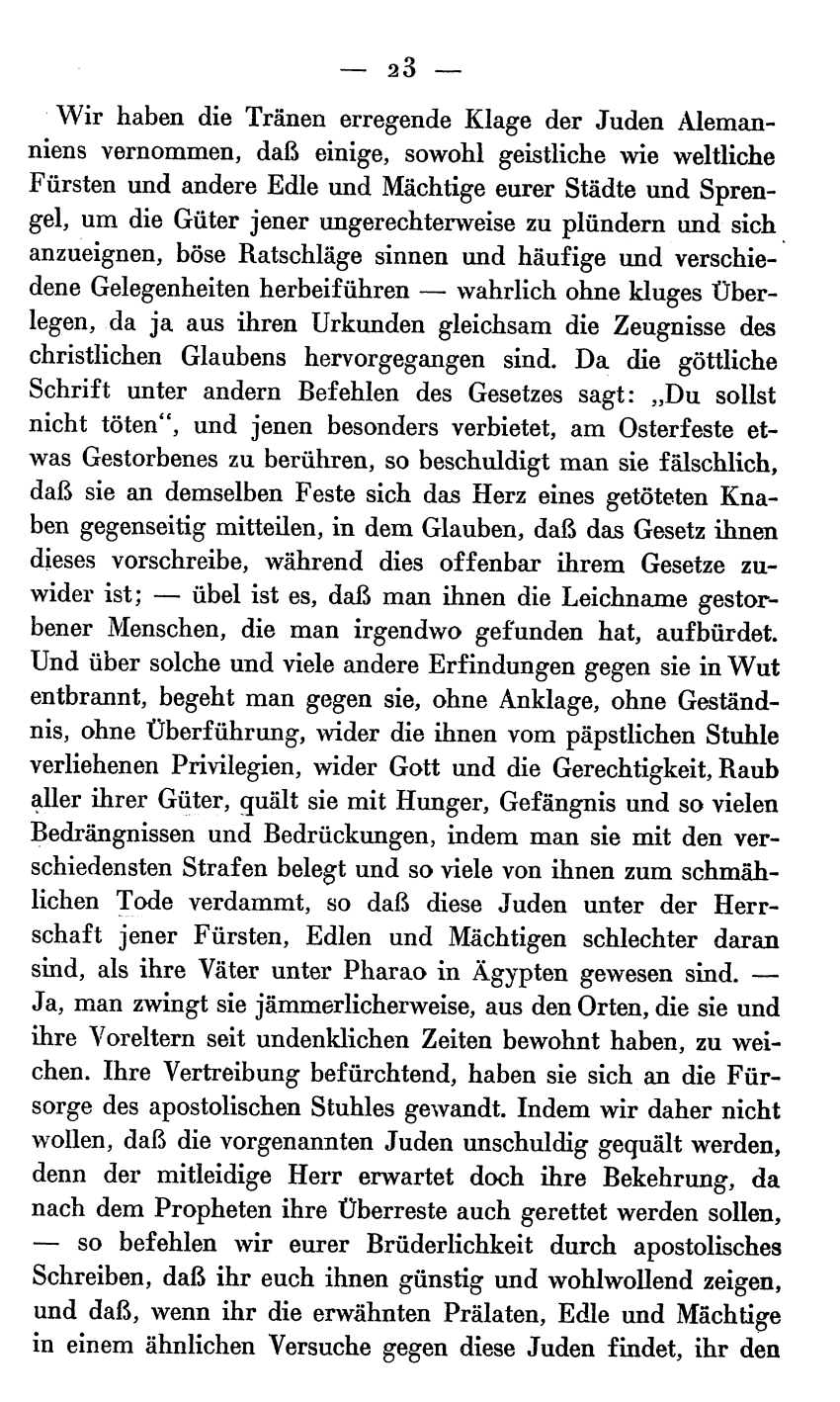

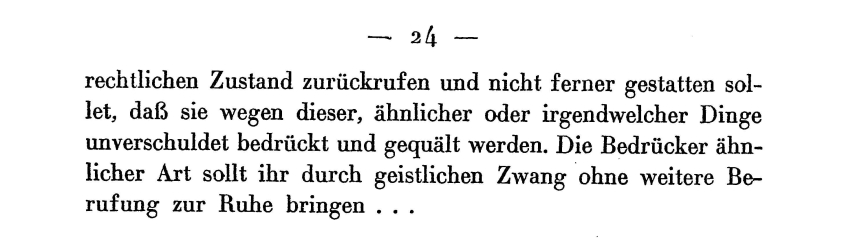

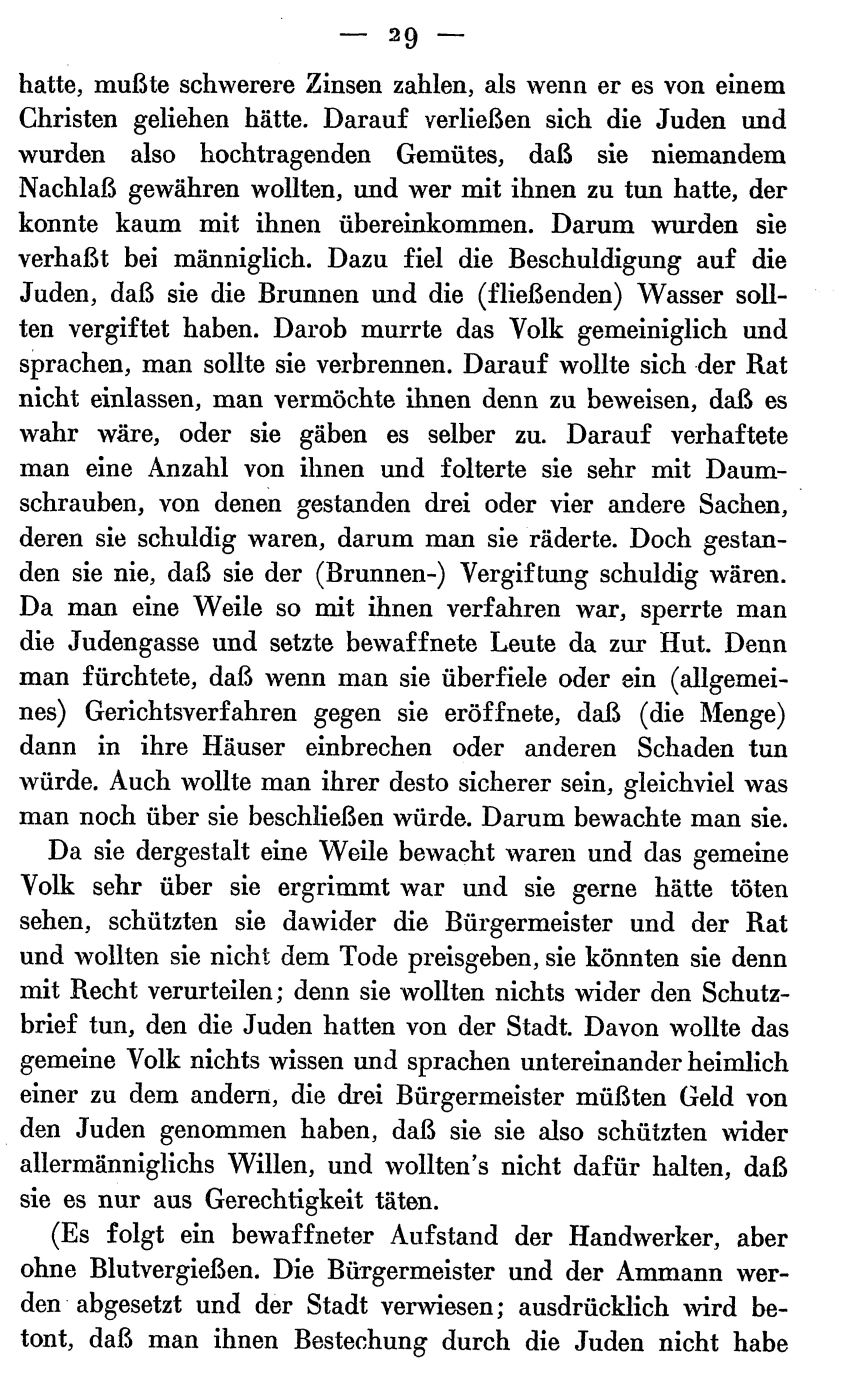

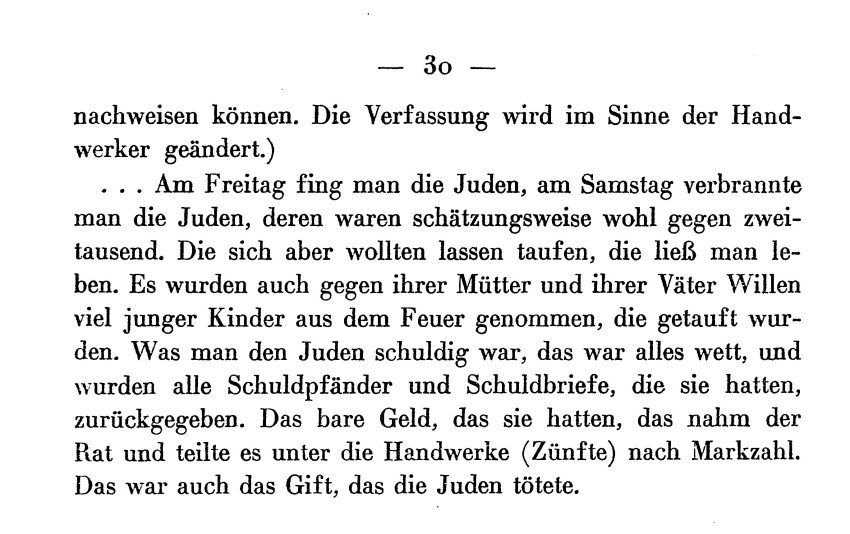

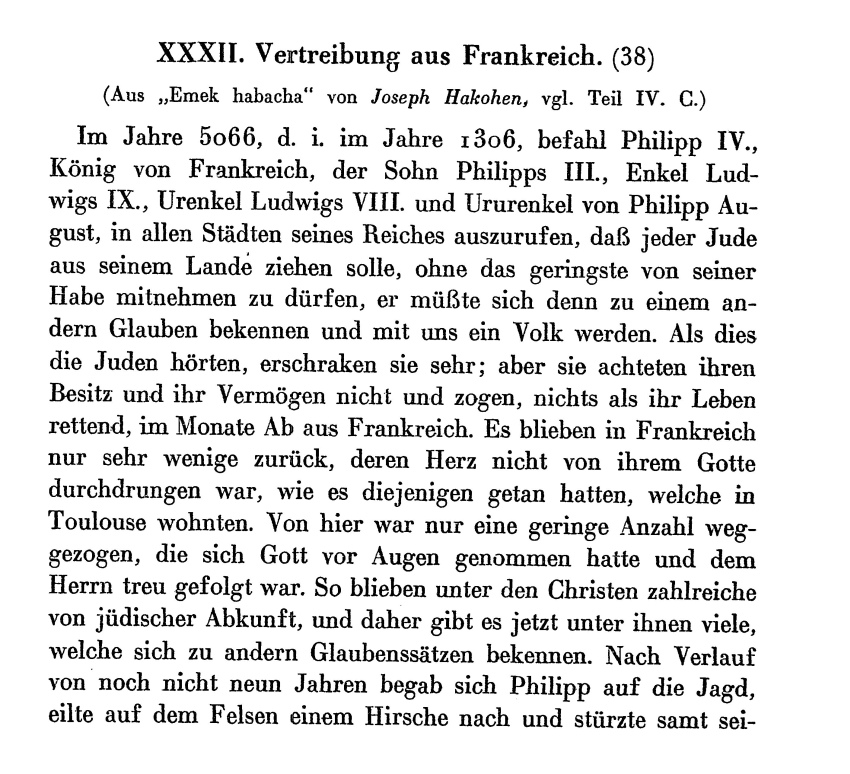

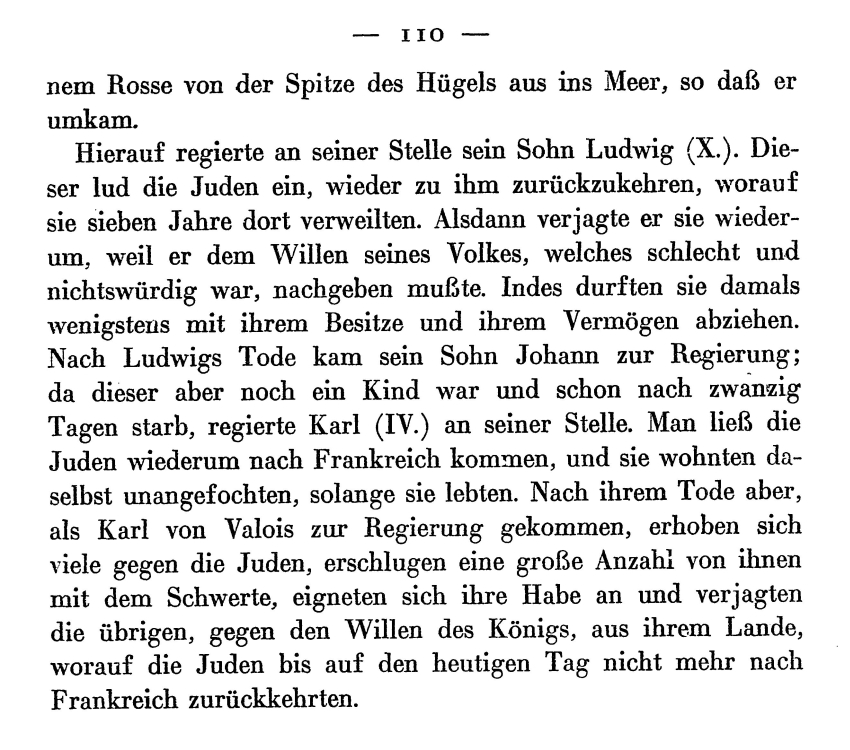

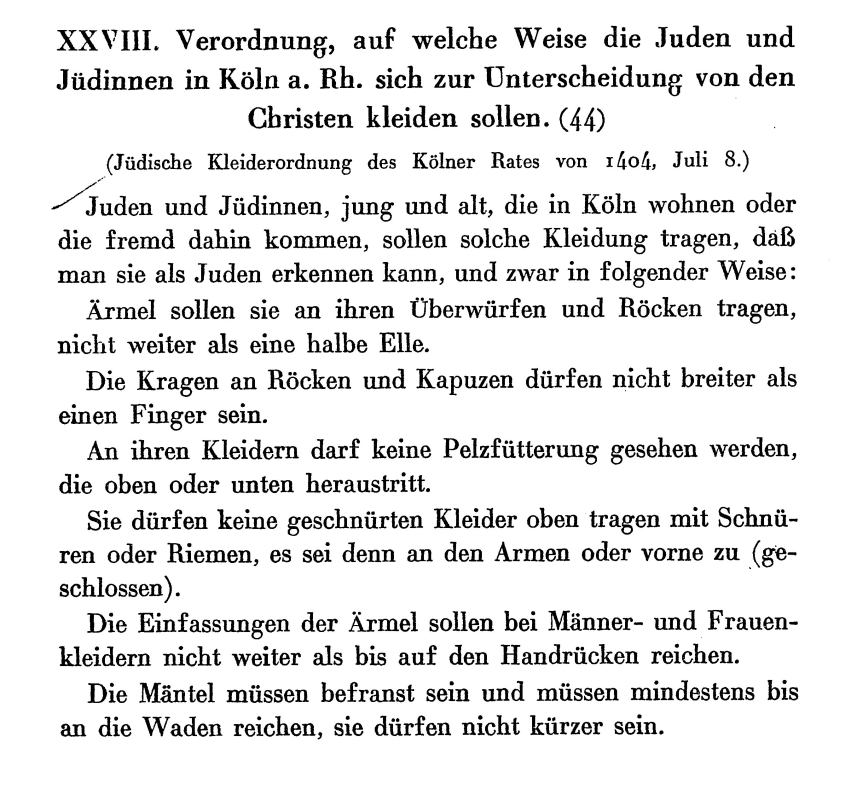

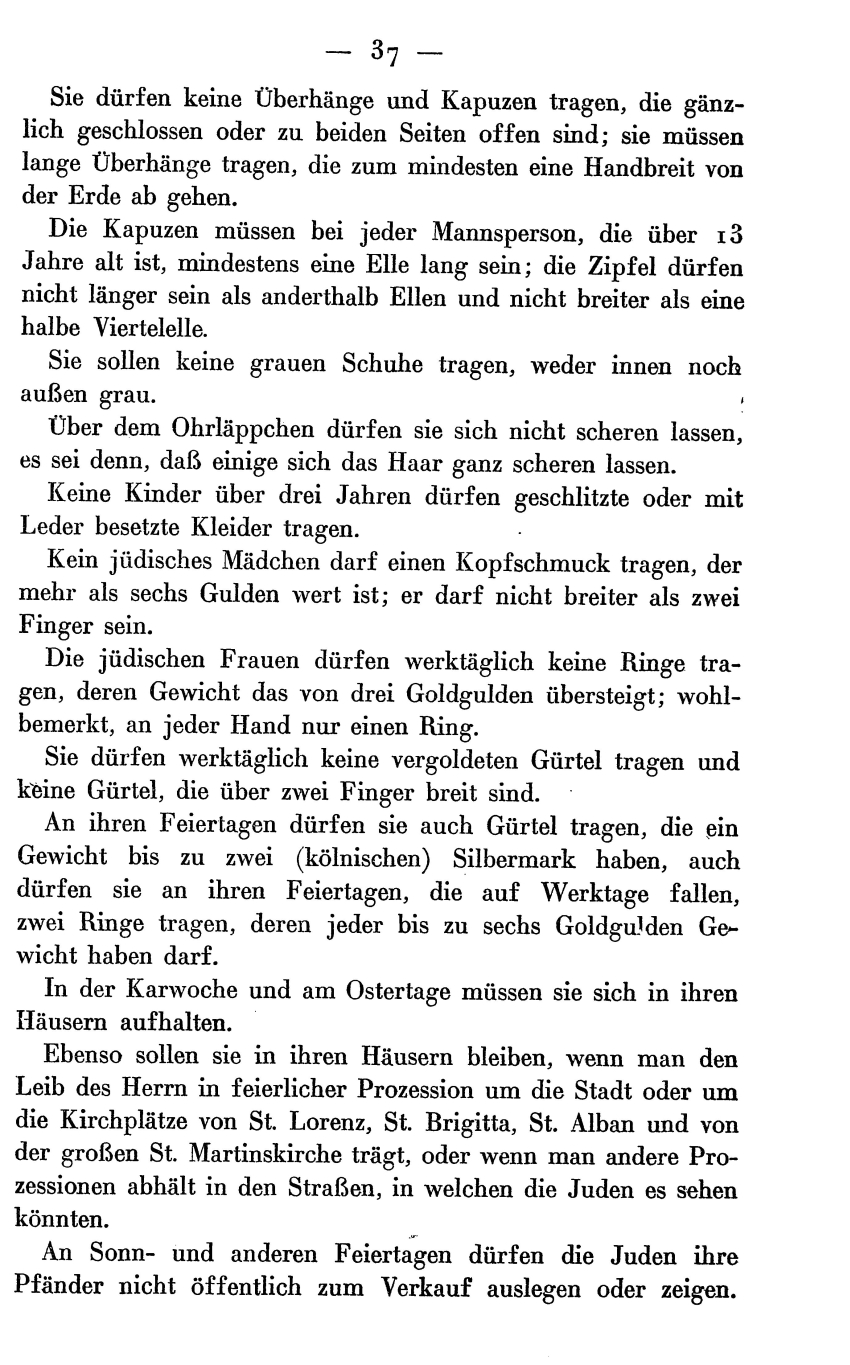

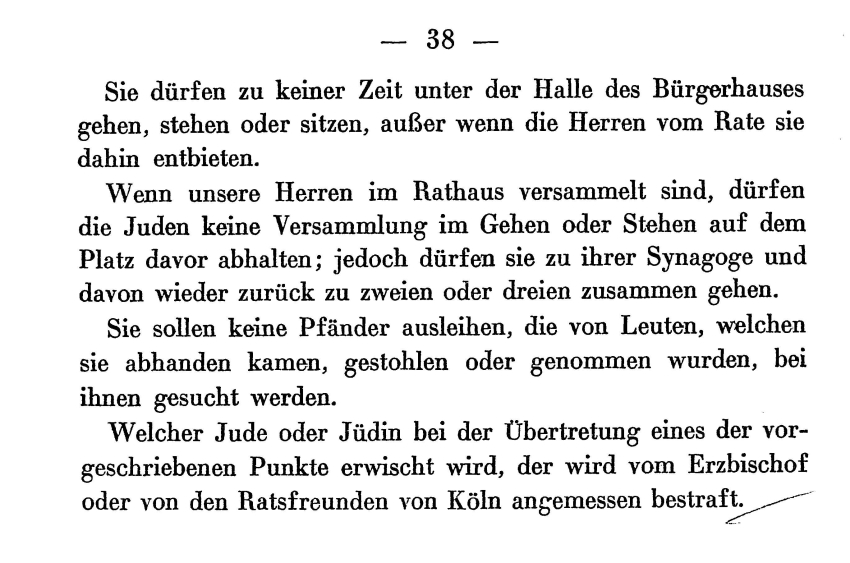

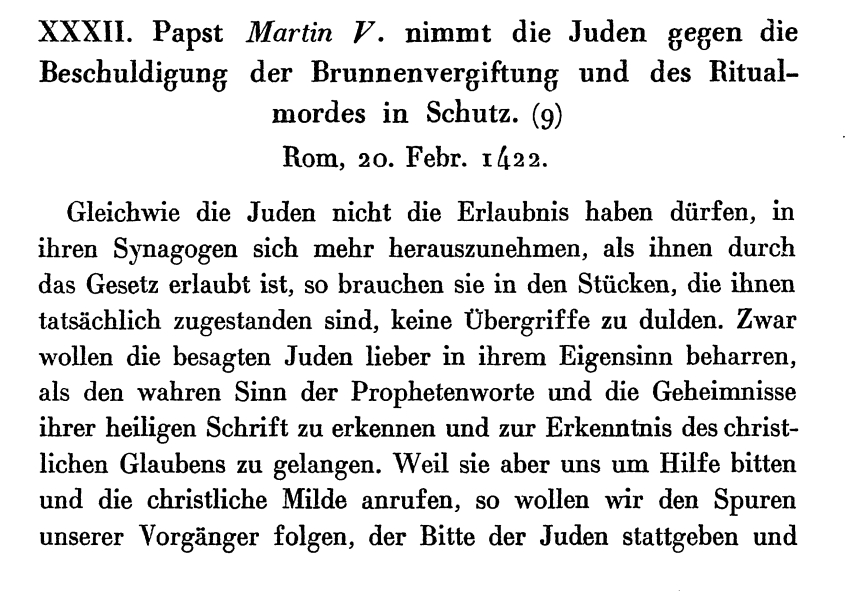

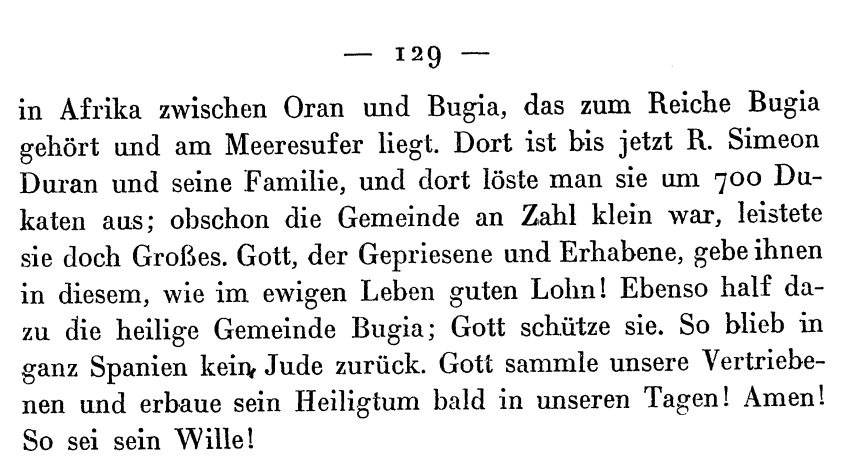

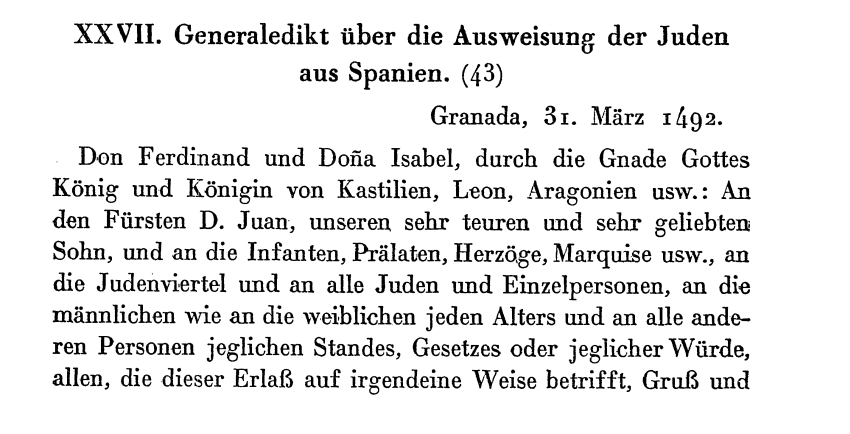

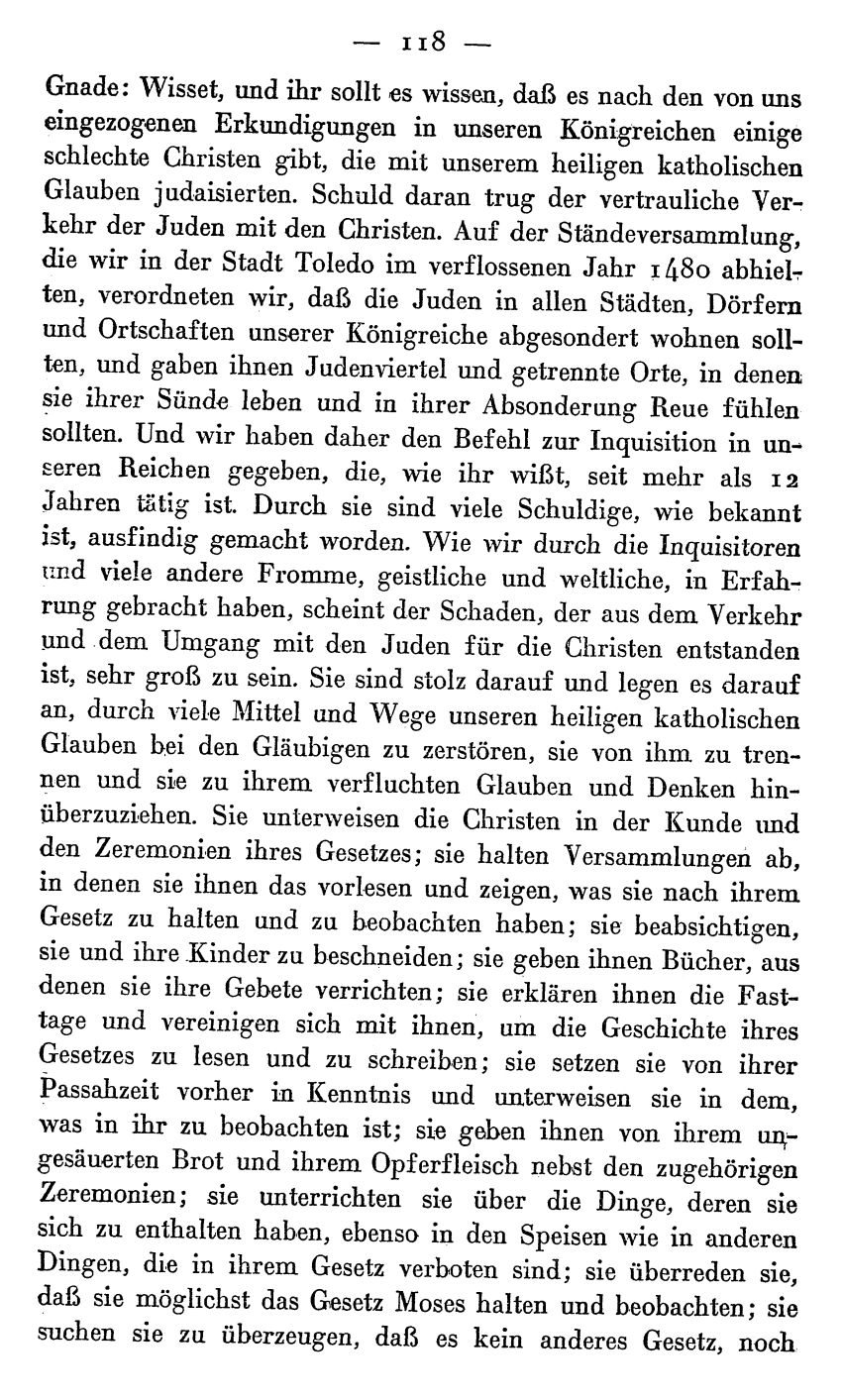

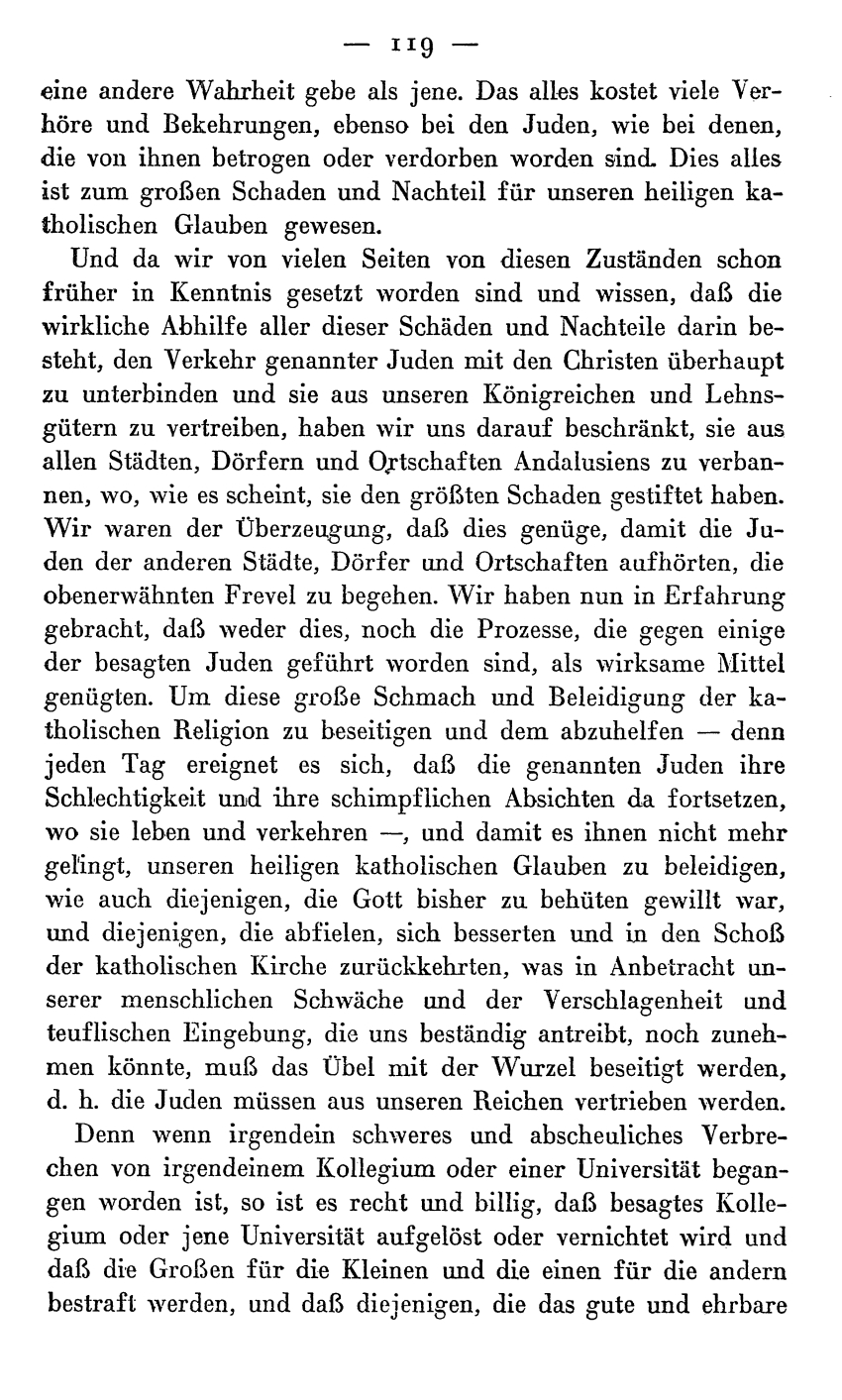

Und da kam das „Lutherjahr“ und mit ihm der Beweis für Graetz‘ These. In einer Ausstellung über das Thema „Luther in Marburg“, die Ende 1983 im Staatsarchiv derselben Stadt gezeigt wurde, wurde eine Kopie des Gesuchs der deutschen Juden an „Alessandro de Frenesio, den Kardinal der St. Laurentius Kirche in Damaso[21] und Vizekanzler der heiligen Kirche in Rom“, „den Gesandten des Papstes“[22] ausgestellt. Das Erstellungsdatum steht zwar nicht auf diesem in Latein verfassten Dokument, aber auf der Rückseite findet man folgende Anmerkung: „wurde am kaiserlichen Reichstag in Worms 1545 überreicht“. Diese Versammlung war für März desselben Jahres einberufen, aber der Kaiser kam erst am 16. Mai und Farnese selbst traf erst am darauffolgenden Tag ein und blieb bis zum 27. desgleichen Monats in Worms.[23]

In diesem Brief[24] beklagen sich die „Juden, die in Deutschland leben“, über die Gefahr, der sie vonseiten ihrer Verfolger, das heißt von Martin Luther und seinen Anhängern, ausgesetzt seien. Diese nähmen zahlreich an der Versammlung am Reichstag teil und die versuchten, die anderen Teilnehmer von der Richtigkeit seiner Theologie zu überzeugen. Sie strebten danach, so die Juden, Kirchengesetze und bestimmte religiöse Riten zu erneuern, und deswegen forderten sie, unerträgliche Beschränkungen über die Juden zu verhängen. Diese Forderungen jedoch verletzten die Privilegien und Bullen, die Päpste und Kaiser ihnen erteilt hatten. Um ihr Bittgesuch zu rechtfertigen, fügten die Juden Kopien der Privilegien hinzu, die sie von den Päpsten bekommen hatten.[25] Sie betonten zudem, dass auch die Kaiser gegen die Verletzung von erteilten Schutzbriefen, Privilegien und Bullen sowie gegen jedwede Erneuerung seien, die der bestehenden Tradition widerspräche – es sei denn, diese würde in einem allgemeinen Konzil bestätigt. Des Weiteren wird die Hoffnung gehegt, dass der Papst und der Kaiser die Rechte der Juden beschützen würden. Deswegen bitten die Juden Farnese darum, dass er ihnen – in Gottes Namen – Hilfe und Unterstützung gewährt, weil Luther und seine Anhängerschaft voller Feindseligkeit versuchten, sie zu unterdrücken. Am Ende ihres Schreibens bringen die Schreiber die Hoffnung zum Ausdruck, eine positive Antwort zu erhalten.

Wer war also dieser Kardinal Farnese? Es war Alexander, der älteste Sohn Luigis, des Fürsten von Parma, der 1520 geboren wurde. Mit 14 Jahren wurde er durch seinen Großvater, Papst Paulus III. zum Kardinal ernannt. Während seines Lebens erfüllte er mehrere Funktionen im Dienst der Kirche und war Förderer von Gelehrten und Künstlern. Er starb 1589 und wurde in der ‚Il Gesù‘ Kirche in Rom begraben, die er selbst 1568 erbauen ließ. Der Bruder Alexanders, Ottavio, wurde der Nächste Fürst von Parma. Er heiratete 1542 Margarita von Österreich, die außereheliche Tochter Kaiser Karls V. Sein Großvater, der Papst, schickte Farnese zu einer heiklen diplomatischen Mission nach Worms, wo er mit dem Kaiser über die Beteiligung des Papstes im kommenden Krieg gegen die im Schmalkaldischen Bund verbündeten protestantischen Fürsten verhandeln sollte. Darüber hinaus sollte er sich mit ihm über das Konzil besprechen, das im Dezember 1545 in Trient stattfinden sollte.[26]

Josef von Rosheim nennt zwar nicht explizit den Namen des „guten Mannes“, aber es besteht kein Zweifel, dass es Farnese war, der direkt oder indirekt den Vertreibungsplan an diesem Reichstag vereitelte. Unser Dokument wirft also neues Licht auf die komplexen diplomatischen Aktivitäten, welche die Juden im Reich unternommen, um ihre Rechte zu verteidigen. Dies ist ein weiterer Beweis für den aktiven Kampf [der Juden (Anm. d. Übers.)] gegen Luther und gegen den Einfluss seiner Lehre. Damit wird auch derjenigen These widersprochen, die einen Unterschied zwischen Luthers Theologie und den davon hervorgerufenen Folgen nach dessen Tod (1546) machen will.[27]

Und wer hätte der Initiator dieses Bittgesuchs sein können? Wir wissen von keiner anderen Persönlichkeit, welche die Juden in dieser Epoche repräsentiert und oft Denkschriften und Gesuche an den Kaiser, Fürsten und Stadträte verfasst hätte, außer Rabbi Josef von Rosheim. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass auch dieses Gesuch ihm zuzuschreiben ist, und dass er die Hilfe eines Menschen in Anspruch nahm, der im Latein der Renaissancezeit kundig war.

Es bleibt dennoch die Verwunderung darüber, dass Rosheim in seinen Memoiren keinen Hinweis auf diesen Brief und auf seine Rolle in dieser Fürspracheaktivität hinterlässt. Doch auch über andere Aktivitäten, die er schildert, verrät er uns oft seine Rolle nicht.[28] Allerdings lassen sowohl die Argumente, die er in seinem Brief an den Rat von Straßburg schildert[29], als auch die Berichte aus seinen Memoiren keinen Zweifel über die Identität des Urhebers dieses Schreibens. Dieses Dokument ist also ein weiterer Ausdruck der breitgefächerten politischen Aktivität des Rabbi Josef von Rosheim in seinem Kampf um die physische Existenz seiner Glaubensbrüder im Kaiserreich. Dieser Kampf war, wie Josel in seinen Erinnerungen selbst bezeugte, bis auf wenige Fällen mit Erfolg gekrönt, denn eine Gesamtvertreibung der Juden aus Aschkenas wurde verhindert.

Allerdings gab Rabbi Josef die Fälle, die er erwähnte – die Vertreibungen aus Mainz, Esslingen und Landau – nicht mit Exaktheit wieder. Es kann daran liegen, dass mindestens zwei Jahre vergangen sind zwischen der geschilderten Ereignissen und 1547, der Zeit, in der er diese niederschrieb. Gaertz erinnert, als er Rosheim zitiert, lediglich an die Vertreibungen aus Esslingen und Landau und erwähnt Mainz nicht – wahrscheinlich weil er keine Belege dafür fand.[30] Allerdings fand in Wirklichkeit keine vollständige Vertreibung in Esslingen statt – der Stadtrat lehnte es lediglich ab, die Schutzbriefe der Juden zu erneuern, die nun nach 14 Jahren ausgelaufen waren, und die Juden mussten deswegen die Stadt verlassen.[31]

Die Situation in Landau war anders. Unter dem Artikel ‚Landau‘ in der jüdischen Enzyklopädie in deutscher Sprache, und folglich auch in der englischen Ausgabe[32], wird zwar die Vertreibung aus dem Jahr 1545 erwähnt. Allerdings findet man keine Erwähnung dafür in Löwensteins Buch über die Geschichte der Juden in der Kurpfalz.[33] Mehr noch, eine Betrachtung der Forschung über die Geschichte der Gemeinde in Landau, die auf die Protokolle der Stadt beruht, beweist unzweideutig, dass zwischen 1541-2 den Stadtjuden zwar einige Beschränkungen im Handel auferlegt und dass im Juli 1547 (also nach Abschluss des Reichstages) Einschränkungen für auswärtige Juden, die in der Stadt Handel treiben wollten, erlassen wurden. Aber weder zu dieser Zeit noch später wurde die Niederlassung der Juden in der Stadt verboten.[34]

Summa summarum: Zweifelsfrei mussten die Juden in mehreren Städten und Territorien in Deutschland eine weitere Verschlechterung ihrer Situation infolge der Reformation erleiden, denn diese führte oft zu Vertreibungen. Rabbi Josef von Rosheim verstand schon 1536, was für eine unruhestiftende Rolle Luther und seine antijüdischen Schriften bei dem Erstarken der Vertreibungstendenz spielten. Er sah in Luther und in dessen Lehre eindeutig einen entscheidenden, negativen Faktor für die Juden im Reich.[35] Es ist wahr, dass seine Rettungsversuche in dieser Epoche gescheitert sind und dass man in den Vertreibungen aus norddeutschen Städten wie Braunschweig[36] und Hildesheim[37] ein Erstarken dieser Tendenz erkennen kann. Dennoch war es sein größter Erfolg, dass er die totale Vertreibung vom gesamten Territorium des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation zu verhindern wusste, und das dank des Erwerbs der Unterstützung des päpstlichen Gesandten, Kardinals Alexander Farnese, des anonym gebliebenen Beschützers der deutschen Juden – ein „guter Mensch, in Erinnerung geschätzt“.

[1] Als Beispiel soll die breitgefächerte Ausstellung im deutschen Nationalmuseum in Nürnberg genannt werden. Siehe den prächtigen Katalog: Martin Luther und die Reformation in Deutschland, Ausstellung zum 500. Geburtstag Martin Luthers, hrsg. v. M. Bott, Frankfurt a/M 1983. Darüber hinaus siehe Anm. 22.

[2] Daß Jhesus Christus eyn geborner Jude sey, Wittenberg 1523, in Luthers Werke, Weimarer Ausgabe (=WA), Bd. 11, S. 314-336.

[3] Von den Jüden und jren Lügen. Wittenberg 1543; WA 53, S. 417-552; Vom Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi, 1543, WA 53, S. 579-648 u.a.

[4] Zum Beispiel an der evangelischen Akademie in Müllheim am Rhein im Februar 1983. Die Diskussionen, an denen auch Juden teilnahmen, beschäftigten sich auch mit dem Verhältnis der protestantischen Kirche zum Judentum im Allgemeinen und in der Hitlerzeit insbesondere. Diese Tagung konnte nur deswegen stattfinden, weil die Organisatoren darauf bestanden, dass man diesem schmerzlichen Thema nicht ausweicht. Alle Beiträge wurden veröffentlicht (siehe unten, Anm. 6).

[5] H.A. Obermann, Wurzeln des Antisemitismus, Christenangst und Judenplage im Zeitalter von Humanismus und Reformation, Berlin 1981. Vgl. die Kritik von Ben-Zion Dagani, Zion, 1984, S. 427-429; beide Autoren nahmen am Symposion in Müllheim teil (Siehe Anm. 4).

[6] Die Juden und Martin Luther – Martin Luther und die Juden: Geschichte, Wirkungsgeschichte, Herausforderungen, hrsg. v. H. Kremers u.a., Neukirchen-Vluyn 1985.

[8] Haim-Hillel Ben-Sasson, "[???]" (= die Juden und die Reformation), Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities, vol. 4, Nr. 5, Jerusalem 1970, S. 62-116.

[10] S. Stern, Josel von Rosheim. Befehlshaber der Judenschaft im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, Stuttgart 1959. Vgl. auch E.W. Kohl, Die Judenfrage in Hessen während der Reformationszeit, Jahrbuch der hessischen Kirchengeschichtliche Vereinigungen XXI (1970), S. 87-101.

[12] Lewin (wie Anm. 7), S. 81-84. Vgl. auch W. Maurer, Die Zeit der Reformation, in: K.H. Rengstorf und S.v. Kortzfleisch (hrsg.), Kirche und Synagoge. Handbuch zur Geschichte von Christen und Juden, Bd. 1, Stuttgart 1968, S. 375-429, insb. S. 419ff.

[15] I. Kracauer, Rabbi Joselmann de Rosheim (Journal de Joselmann), REJ, XVI, 1888, S. 94, Nu. 27. Vgl. Rabbi Josefs Schreiben an den Rat der Stadt Straßburg 1546: “Dann man sollichs in keinem gesatz, göttliche oder weltl., geschribne rechte oder nateurliche vinden kann, das man gegen uns armen on erkant alle rechten das unser sollt nehmen oder von unser wonung us den oberkeiten sollt verjagen. Dann offenbar ist auch war, das auf nechst gehaltenem reichstag zu Wormbs ime 45. Jar vor allen stenden ein umfrag geschehen uf etliche unsere missginer vermeinte, uns armen Deutschland zu verweisen, aber durch die gnod des allmechtigen von cor und fürsten und alle stend und gesandten hochverstendige erkant und usgesprochen worden. das sollichs nit zu thun ist, und wie von alter her ire oberkeit ire juden bei kais. Mt. Und der röm. Reich schutz, schirm und geleit halten mag, von menigl. Unverletzt etc.“, L. Feilchenfeld, Rabbi Josel von Rosheim, Strassburg 1898, Beil. XXI, S. 192-193.

[17] H. Graetz, Geschichte der Juden, IX. (18913), S. 302. Die Behandlung dieser Affäre fehlt in den ersten beiden Auflagen des Buchs und wurde erst nach der Veröffentlichungen Kracauers (wie Anm. 15) hinzugefügt.

[18] Es ist möglich, dass er sich auf L. von Rankes „Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation“ stützte. Siehe ebd. Bd. IV, Leipzig 18684, S. 273-274.

[21] Die Basilika von St. Laurentius in Damaso ist Teil des ‚Palazzo della Cancelleria‘, der bis heute zum Vatikan gehört.

[22] F. Wolff, Luther in Marburg – Ausstellung des Hessischen Staatsarchivs Marburg anläßlich des 500. Geburtstages Martin Luthers, 21.10 -01.12.1983 (Marburger Reihe (19), Marburg/Lahn-Witzenhausen 1983, S. 47, Nr. 84. Ich bin Fritz Wolff, dem Leiter des Staatsarchivs Marburg, dafür dankbar, dass er mich auf dieses Dokument aufmerksam machte, als ich Marburg im Dezember 1983 besuchte, und dafür, dass er dafür sorgte, dass ich eine Kopie davon zugesandt bekomme. Es ist nicht mehr in Erfahrung zu bringen, wie die Quelle in das Grafenarchiv in Waldeck gelangt ist – Wolrad II. war auf jeden Fall an diesem Reichstag anwesend und er erhielt wahrscheinlich seine Kopie von dort.

[23] Siehe: P. Kannengießer, Der Reichstag in Worms im Jahre 1545, Strassburg 1891, sowie Ranke (wie Anm. 18) S. 257 und 274 Anm. 2. Leider wurden die Verhandlungen dieses Reichstages noch nicht veröffentlicht.

[25] Diese Kopien sind nicht vorhanden. Vermutlich handelt es sich um die Bestätigung des Privilegs, das Papst Martin V. 1418 den Juden in Deutschland, Savoyen und Brüssel erteilte, oder um ein ähnliches Dokument von 1429 – oder vielleicht sogar um die ‚Sicut Judaeis‘ Bulle von 1422. Siehe: M. Stern, Urkundliche Beiträge über die Stellung der Päpste zu den Juden, Kiel 1893-1895, Nos. 9, 21, 31.

[26] Siehe: C. T. Frangipane, Memoire sulla vita ed i fatti de cardinale Alessandro Farnese, Rome 1876.

[27] Siehe: L. Siegele-Wenschkewitz, „Wurzeln des Antisemitismus in Luthers theologischem Antijudaismus“, in: Die Juden und Martin Luther (wie Anm. 6), S. 355 in ihrer Auseinandersetzung mit Obermann.

[30] Kracauer (Anm. 15) S. 101 übersetzte: l’electeur de Saxe (obwohl in den handschriftlichen Memoiren Mainz ausdrücklich benannt wird, wie er selbst im Text schreibt). Kracauer wollte damit sagen, dass Rosheim sich in der Tat auf die Vertreibung aus Sachsen bezogen hatte, die schon 1536 stattgefunden hatte, während die Erneuerung des Privilegs 1543 gegeben wurde – das heißt vor dem Ereignis im Reichstag zu Worms von 1545 (Siehe Anm. 11).

[31] Stadtarchiv Esslingen, Fasz. 35: R. Overdick, Die rechtliche und wirtschaftliche Stellung der Juden in Südwestdeutschland im 15. und 16. Jahrhundert, dargestellt an den Reichsstädten Konstanz und Eßlingen und an der Markgrafschaft Baden, (Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen) XV, Konstanz 1865, S. 77-81.

[32] Encyclopaedia Judaica, X, Berlin 1934, Sp. 580; Encyclopaedia Judaica, X, Jerusalem 1970, Sp. 1384.

[35] Siehe seine Memoiren (wie Anm. 15), S. 92, Z. 22. Zweifelsohne bekräftigen seine Äußerungen und das Schreiben an Kardinal Farnese die Aussagen L. Siegele-Wenschkewitz (siehe Anm. 27).

[36] R. Rieß, „Zum Zusammenhang von Reformation und Judenvertreibung: das Beispiel Braunschweig“, Civitatum Communitas, Studien zum europäischen Städtewesen, Festschrift Heinz Stoob zum 65. Geburtstag, Bd. 2, Köln-Wien 1984, S. 630-654.

[37] P. Aufgebauer, „Judenpolitik im Zeitalter der Reformation, vornehmlich in Norddeutschland“, Die Diözese Hildesheim in Vergangenheit und Gegenwart, Zeitschrift des Vereins für Heimatkunde im Bistum Hildesheim, LI (1983), S. 27-44, bes. S. 38ff.

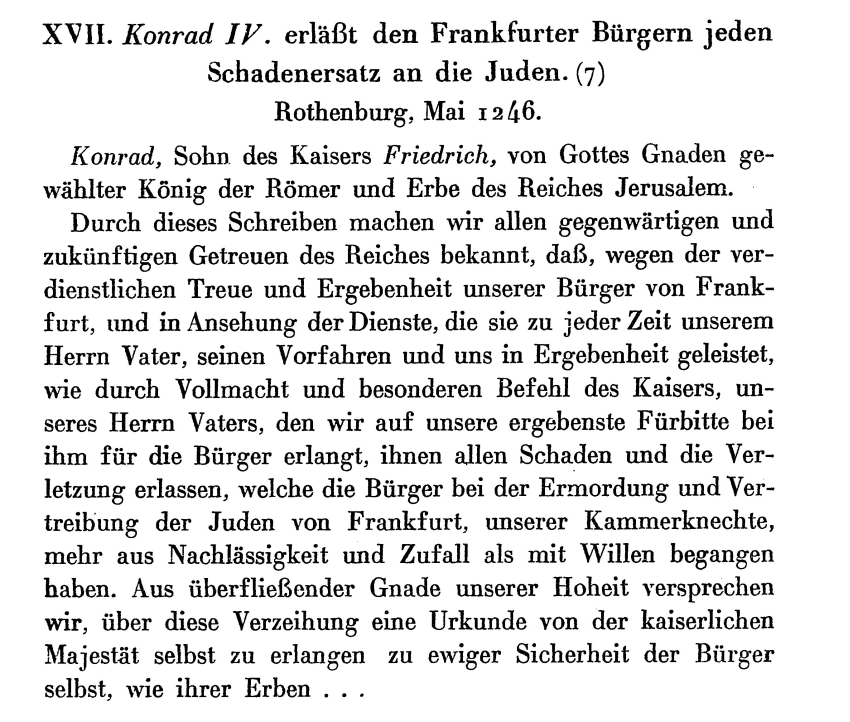

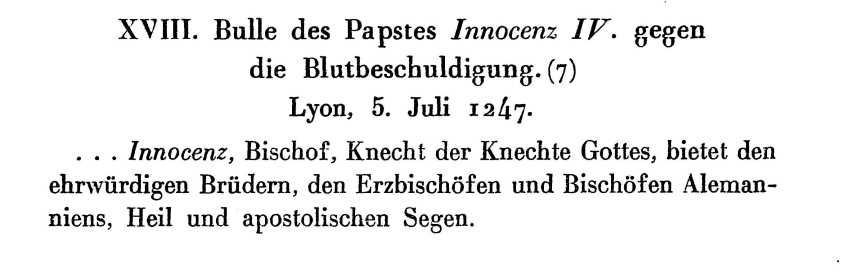

Friedrich II. (1194-1250)

Heinrich VI., der Vater Friedrichs II., war zwar nicht in der Lage, den Erbreichsplan (Königs- und das Fürstenamt sollten erblich werden) durchzusetzen. Er erreichte aber 1196 die Wahl seines zweijährigen Sohnes durch die deutschen Fürsten zum König. 1198 ließ ihn seine Mutter zum König von Sizilien krönen. Er sollte so dem deutschen Einfluss entzogen werden. Die Unmündigkeit des Königs verkomplizierte die Thronfolge enorm. Zudem wuchs er auf Sizilien auf und der Versuch seines Onkels, ihn ins Reich zu bringen, scheiterte. So konnten andere Bewerber ihre Interessen auf den Thron geltend machen.

Da sich die Staufer und Welfen nicht auf einen Nachfolger einigen konnten und der kleine Friedrich weit entfernt lebte, kam es 1198 zu einer Doppelwahl. Staufischer Kandidat war Philipp von Schwaben, von den welfischen Anhängern wurde Otto IV. zum König gewählt.

Otto IV. beging 1210 einen Fehler, als er einem Hilferuf der ansässigen Fürsten folgend in Sizilien einfiel, um Friedrich von dort zu vertreiben. Der Papst wechselte daraufhin aus Furcht vor der territorialen Umklammerung die Seite. Die anti-welfische Partei wählte nun 1211 Friedrich zum zukünftigen Kaiser.

Im September 1212 reiste Friedrich mit wenig Begleitung auf abenteuerlichem Wege nach Deutschland und traf vor Otto IV. in Konstanz ein. Im selben Jahr wurde er in Frankfurt erneut von den Fürsten zum König gewählt. Im Juli 1215 ließ sich Friedrich in Aachen krönen und nahm das Kreuz. 1220 folgte die Kaiserkrönung durch Honorius III. Er fiel jedoch unter den Bann, da er, als er 1227 schließlich zu einem Kreuzzug aufgebrochen war, nach drei Tagen wegen einer Seuchenerkrankung umkehren musste. Der Bann wurde erneuert, weil er im Sommer 1228 den nächsten Kreuzzug plante, als er noch dem Bann unterlag, was solche Aktivitäten strengstens untersagte. 1230 erhielt er gegen politische Zugeständnisse in Sizilien die Absolution.

Die 1231 durch Friedrich II. veröffentlichten „Konstitutionen von Melfi“ regeln das Leben im zentralistischen Staat bis ins Privatleben hinein. Ab 1237 betrieben Papst und Kaiser einen harten Propagandakampf gegeneinander. 1239 folgte ein weiterer Bann – im Prinzip wieder aus Furcht vor der territorialen Umklammerung.

Die Persönlichkeit des Kaiser war geprägt durch die Weltoffenheit und die kulturelle Blüte Siziliens. Friedrich II. stand dem neuesten Wissen seiner Zeit aufgeschlossen gegenüber und es ist anzunehmen, dass er sich auch selbst wissenschaftlich betätigte. Zu seinen Hofgelehrten zählten auch einige jüdische Gelehrte, die er sehr schätzte. Sie waren häufig in der Lage arabische Texte zu lesen und hatten dadurch Einblicke in bedeutende wissenschaftliche Werke ihrer Zeit, die manchem Mönch durch die Sprachbarriere verborgen blieb.

Durch Zurückdrängung der alten feudalen Strukturen versuchte Friedrich II. eine stärker zentralistisch orientierte Herrschaft aufzubauen, die in der Forschung häufig als vergleichbar mit neuzeitlichen Herrschaftsgrundsätzen betrachtet wird.

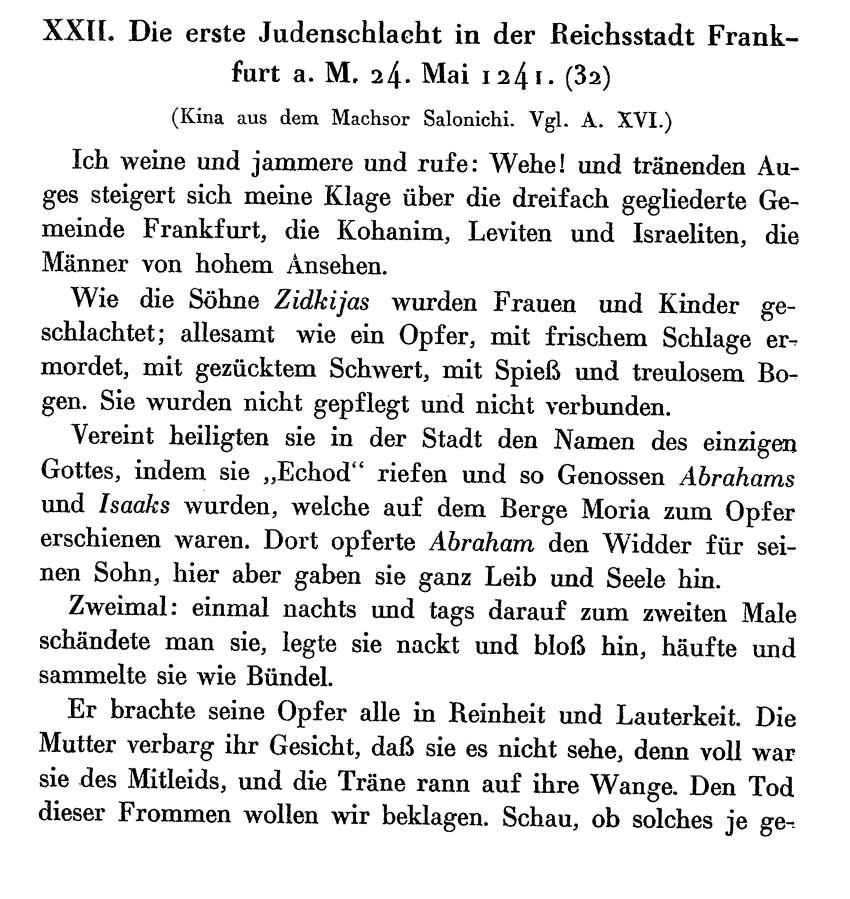

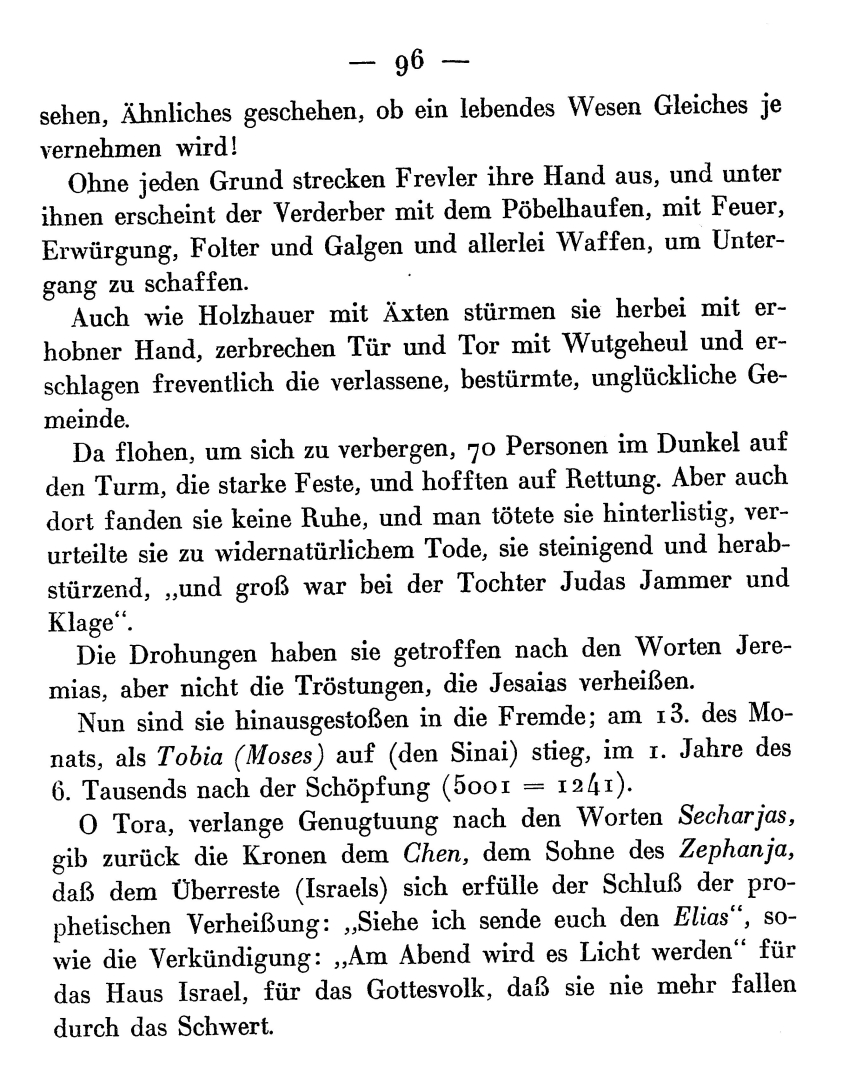

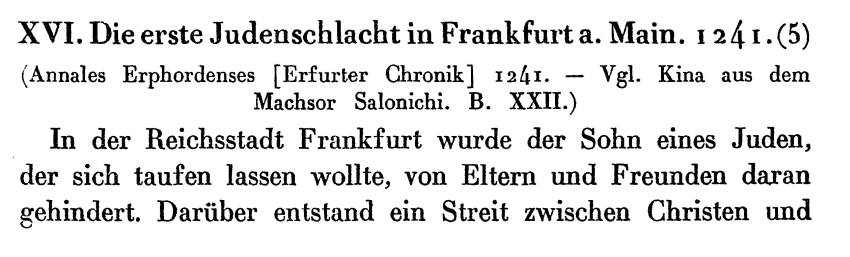

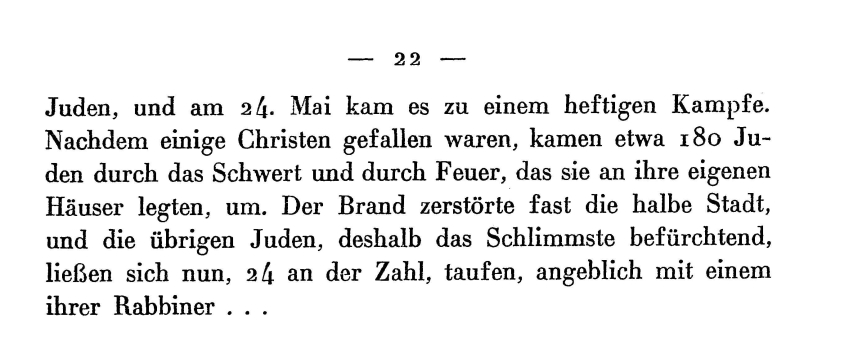

![Bittgesuch der Juden im Reich an Kardinal Farnese, den Gesandten des Papst zum Reichstag zu Worms 1545 [Erläuterungen] Bittgesuch der Juden im Reich an Kardinal Farnese, den Gesandten des Papst zum Reichstag zu Worms 1545 [Erläuterungen]](https://www.hapuls.de/sites/default/files/dokument/2025-01/9100_1.jpg)

![Bittgesuch der Juden im Reich an Kardinal Farnese, den Gesandten des Papst zum Reichstag zu Worms 1545 [Erläuterungen] Bittgesuch der Juden im Reich an Kardinal Farnese, den Gesandten des Papst zum Reichstag zu Worms 1545 [Erläuterungen]](https://www.hapuls.de/sites/default/files/dokument/2025-01/9100_2.jpg)

![Bittgesuch der Juden im Reich an Kardinal Farnese, den Gesandten des Papst zum Reichstag zu Worms 1545 [Erläuterungen] Bittgesuch der Juden im Reich an Kardinal Farnese, den Gesandten des Papst zum Reichstag zu Worms 1545 [Erläuterungen]](https://www.hapuls.de/sites/default/files/dokument/2025-01/9100_3.jpg)

![Bittgesuch der Juden im Reich an Kardinal Farnese, den Gesandten des Papst zum Reichstag zu Worms 1545 [Erläuterungen] Bittgesuch der Juden im Reich an Kardinal Farnese, den Gesandten des Papst zum Reichstag zu Worms 1545 [Erläuterungen]](https://www.hapuls.de/sites/default/files/dokument/2025-01/9100_4.jpg)